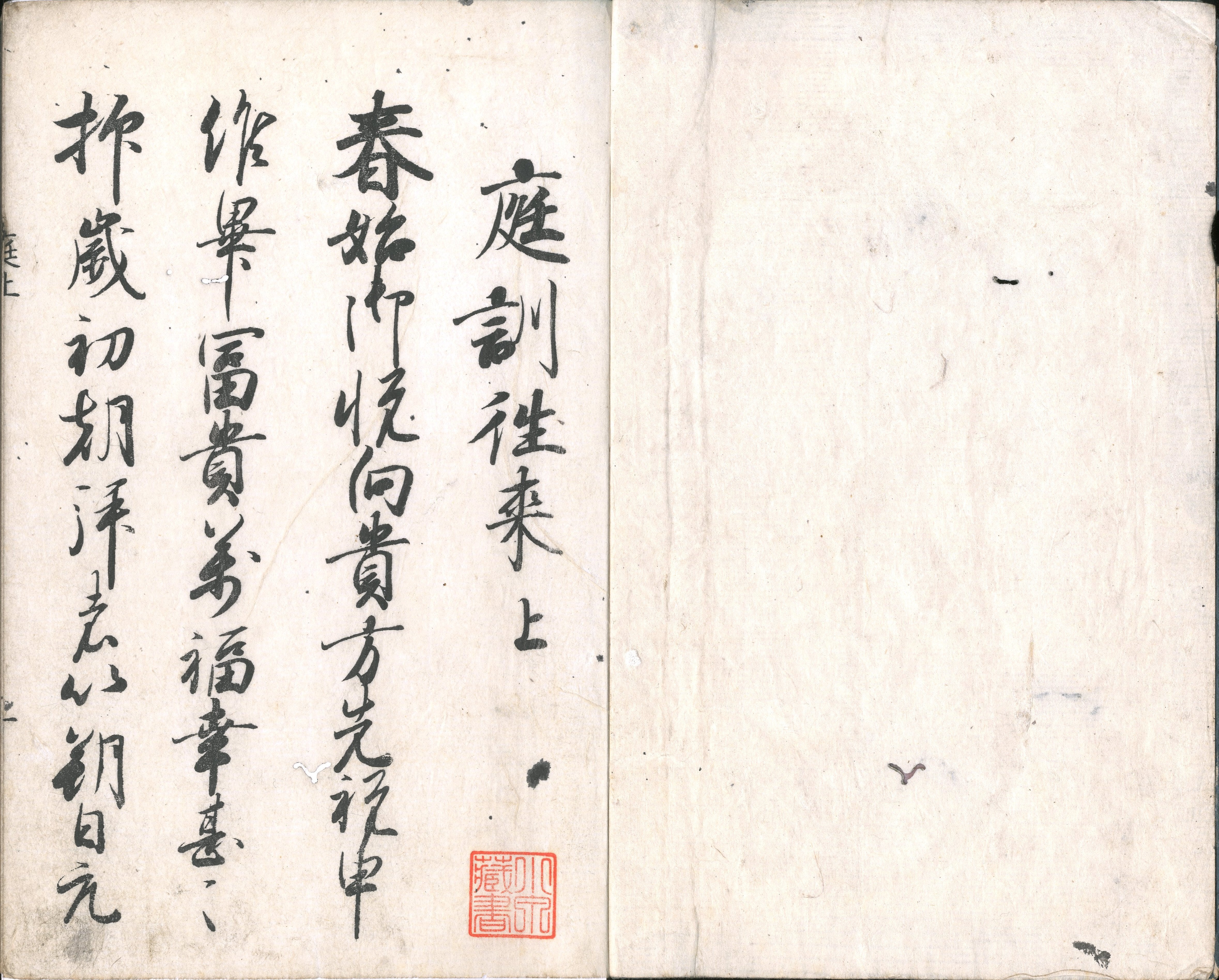

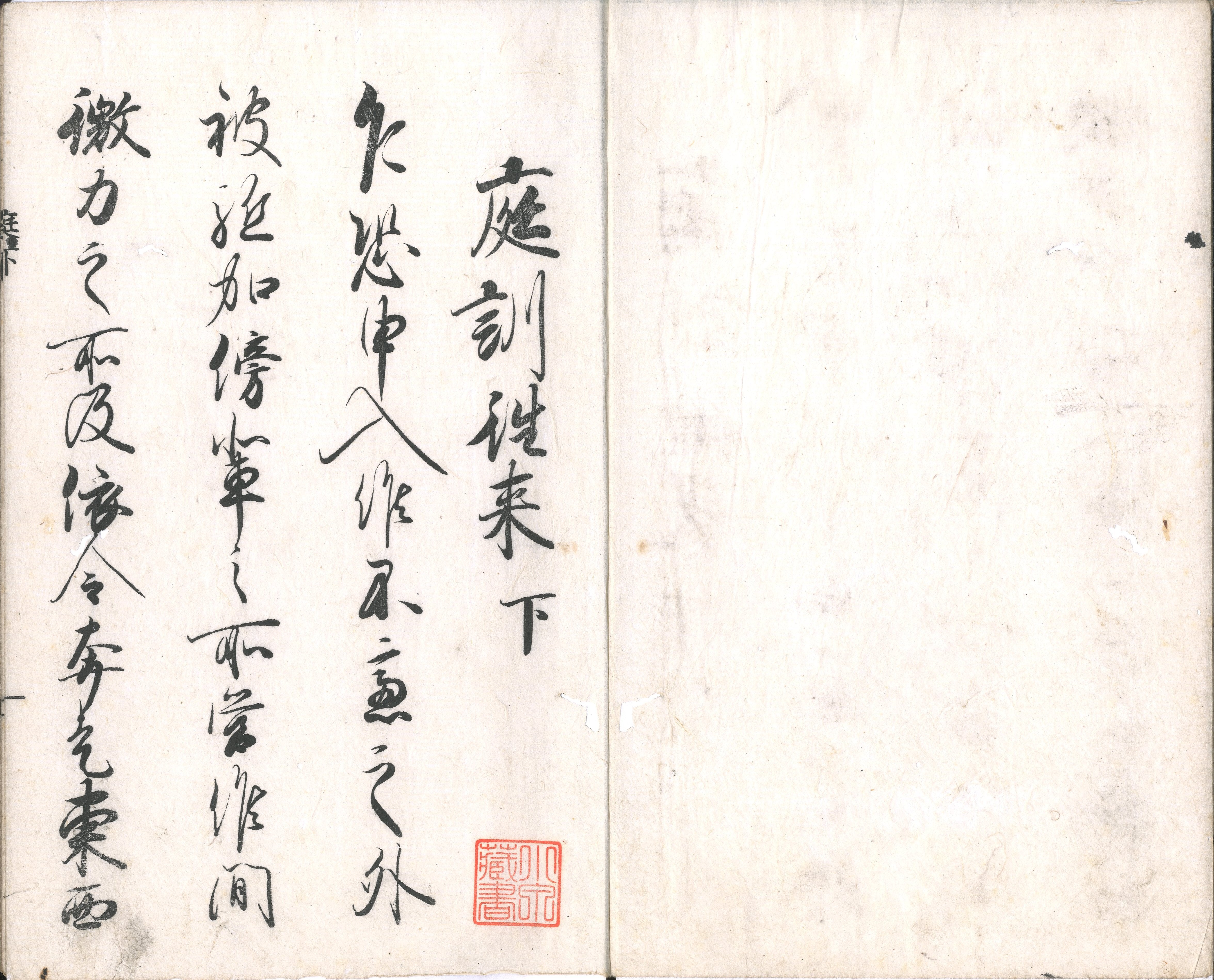

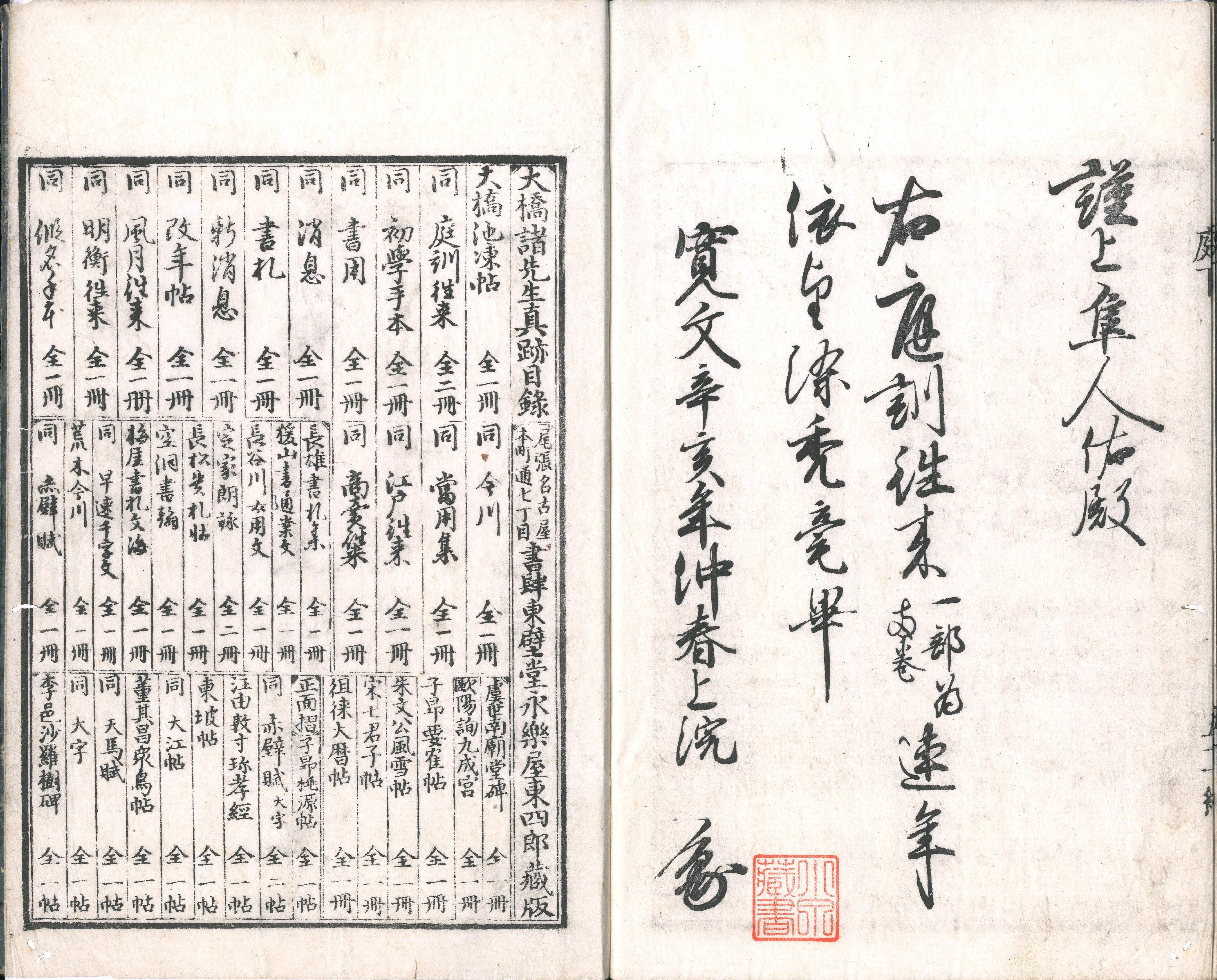

大橋庭訓往来(寛文11年板後印) 【作者】大橋重政(長左衛門)書

★大橋庭訓往来(寛文11年板後印).zip

¥4,200 税込

購入後にDL出来ます (327886932バイト)

大橋庭訓往来(寛文11年板後印)

【判型】特大本2巻2冊。縦277粍。

【作者】大橋重政(長左衛門)書。

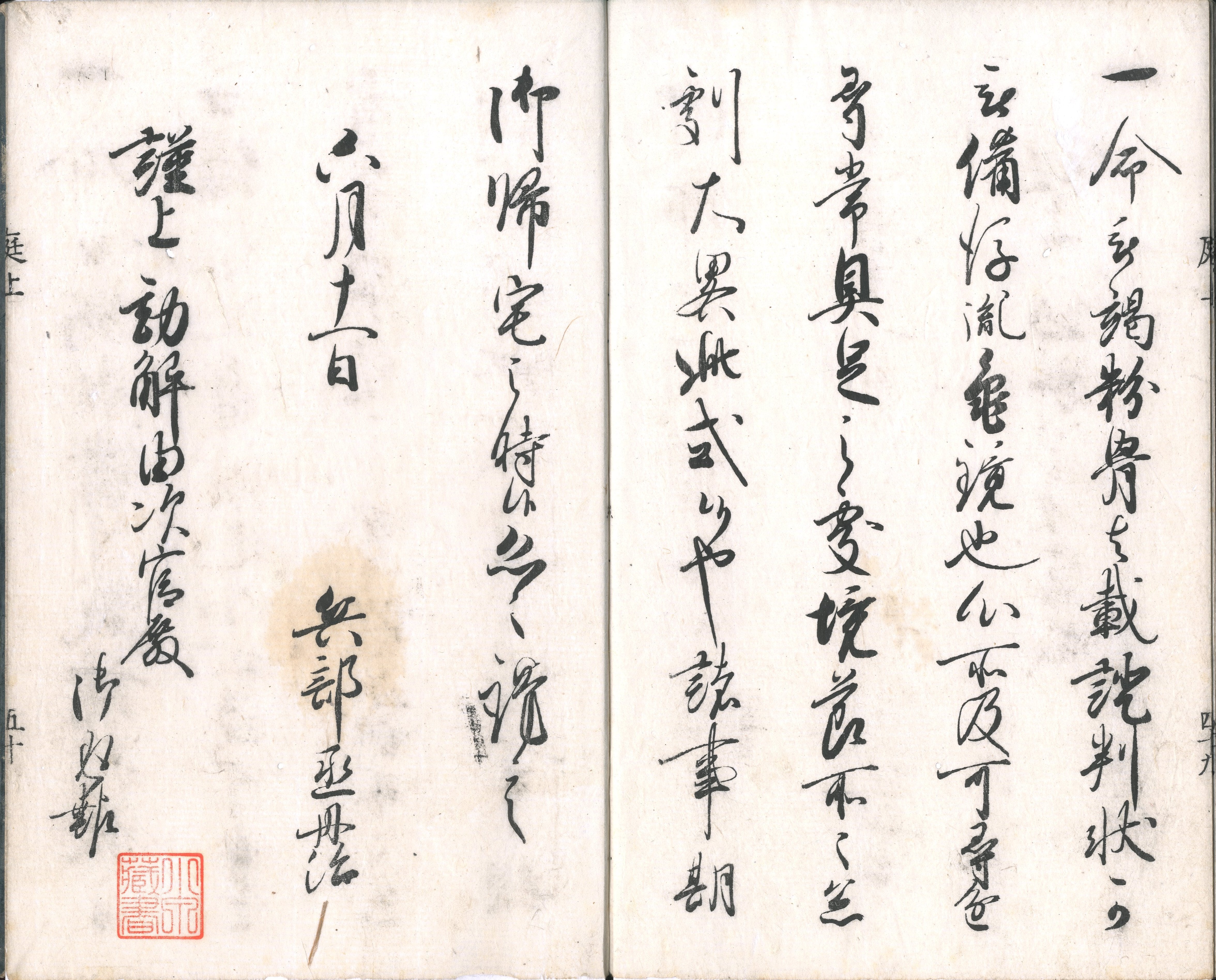

【年代等】寛文11年2月書。宝暦4年9月、篠田行休跋・初刊([江戸]前川六左衛門板)。江戸後期後印([名古屋]永楽屋東四郎(東壁堂)板)。

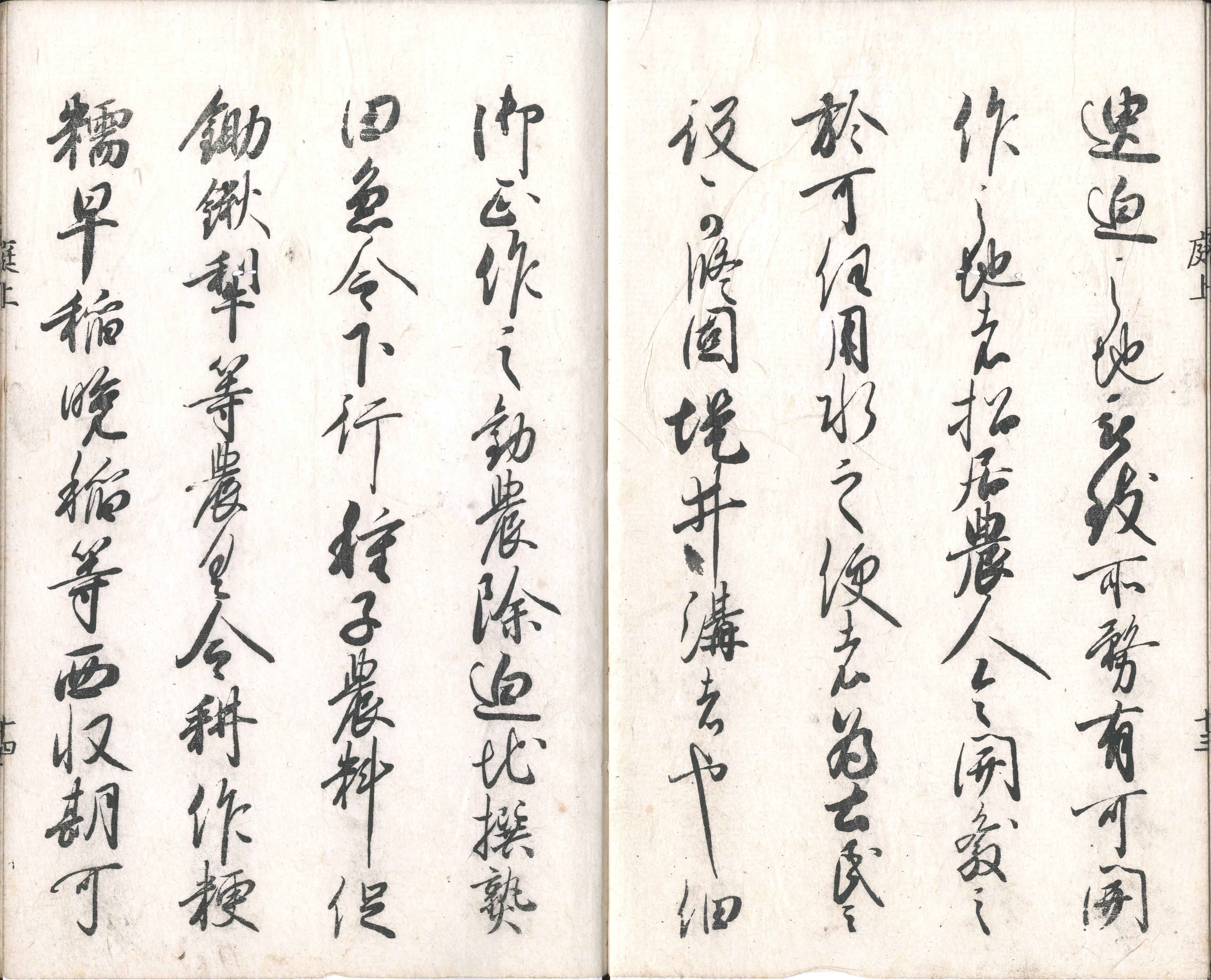

【備考】分類「往来物」。大橋重政が最晩年の寛文11年(1671)2月に書した『庭訓往来』を上梓したもの。後印本では篠田行休跋文は省かれた。『庭訓往来』は、近世より近代初頭にかけての板本は約三〇〇種に上り、中世から明治初年に至るまで最も普及した往来物の一つ。1カ月往返2通ずつ1年24通、これに単簡1通(7月状または8月状)を加えた計25通の手紙文より構成される。内容は、武家および上層・庶民の社会生活を中核として新年の会、詩歌の会、地方大名の館造り、領国の繁栄、大名・高家の饗応、司法制度・訴訟手続、将軍家の威容、寺院における大法会、大斎の行事、病気の治療法、地方行政の制度等を主題とする手紙で、各手紙とも類別単語集団を収める(衣食住370語、職分職業217語、仏教179語、武具75語、教養46語、文学16語、雑61語、計964語)。大橋重政(1618-72)は、江戸前期の武士・書家。江戸初期に2代、半世紀余り鵠沼村の半分を知行した徳川幕府の右筆を務めた旗本の2代目。元和4年生まれ。寛永11年家督をつぎ、幕府の右筆吟味役となる。書を父重保、青蓮院の尊純法親王にまなび、大橋流としてひろめた。松花堂昭乗の書風に発し、重政が江戸幕府の右筆であったことから、公文書にこの流派の書が多い。将軍徳川家光・家綱の手本も書いた。寛文12年閏6月30日死去。55歳。通称は小三郎、長左衛門。手本に「菅丞相往来」など(コトバンク参照)。

01古オオハシテイキンオウライ(寛文11年板後印)【往来物】105 SE00004

-

お支払い方法について

¥4,200 税込