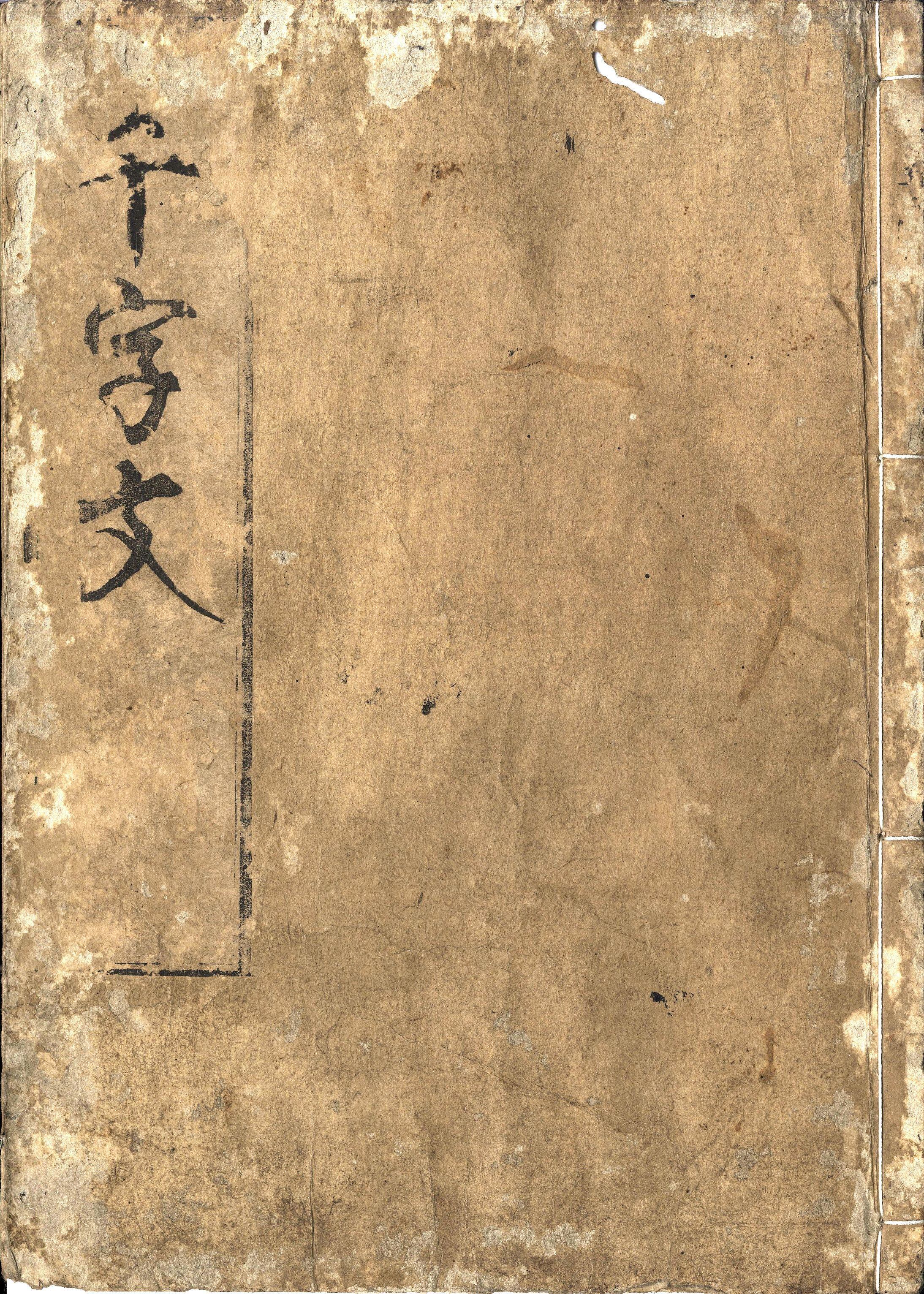

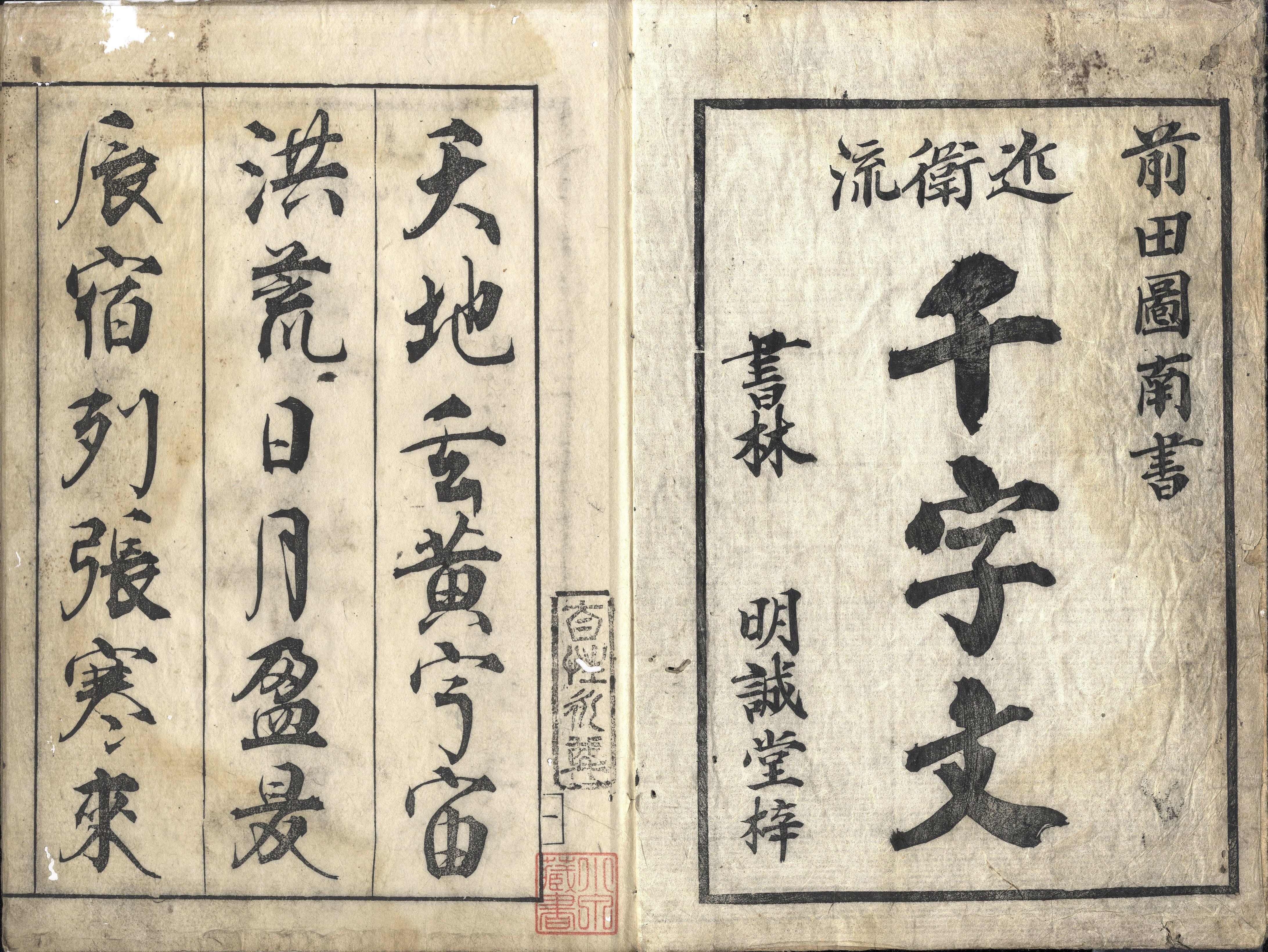

千字文〈近衛流〉(前田図南・2種 【作者】前田図南書

★千字文〈近衛流〉(前田図南・2種).zip

¥2,600 税込

購入後にDL出来ます (213629699バイト)

千字文〈近衛流〉(前田図南・2種)

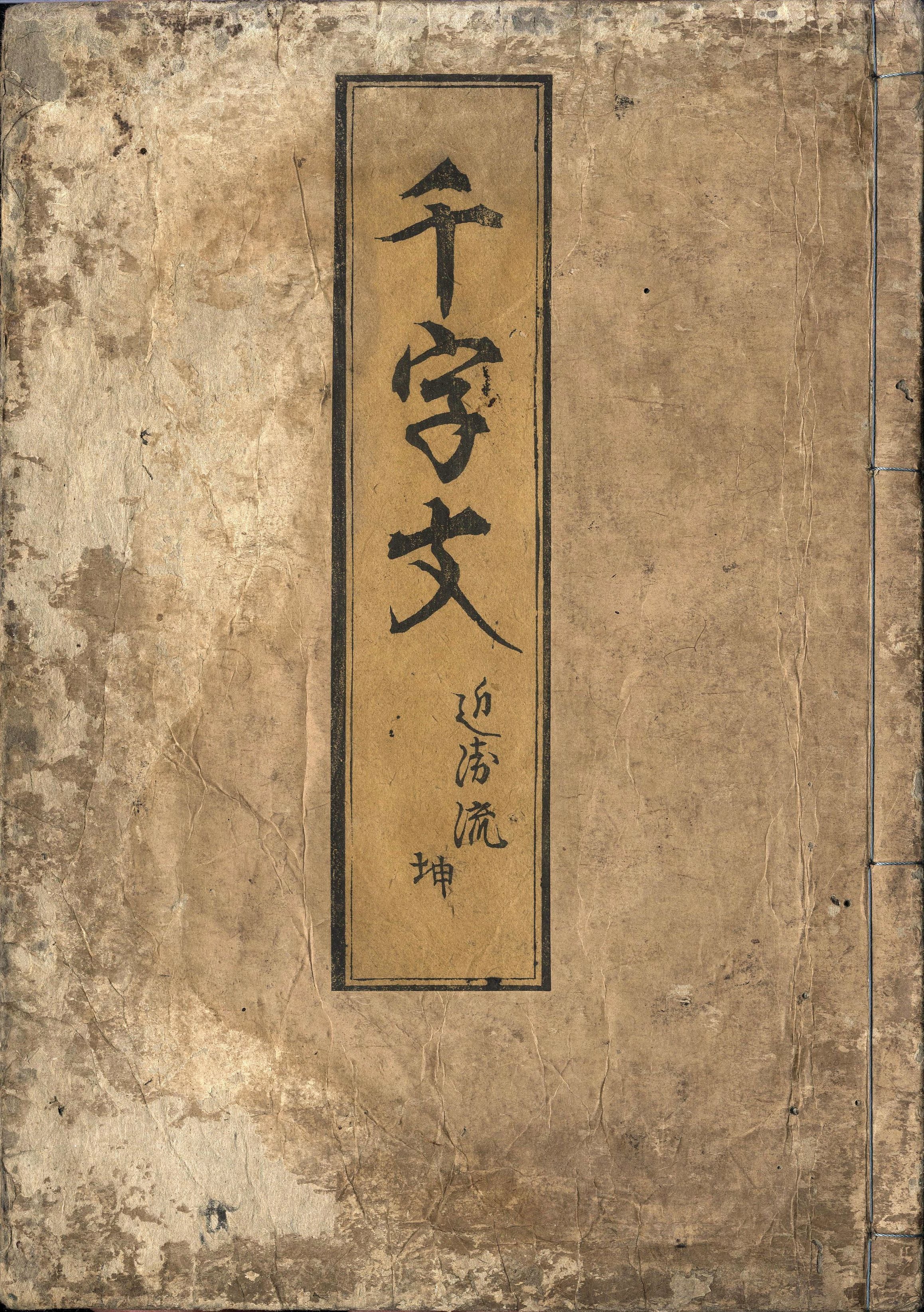

【判型】大本2巻1冊。収録順に縦261・280粍。

【作者】前田図南書。

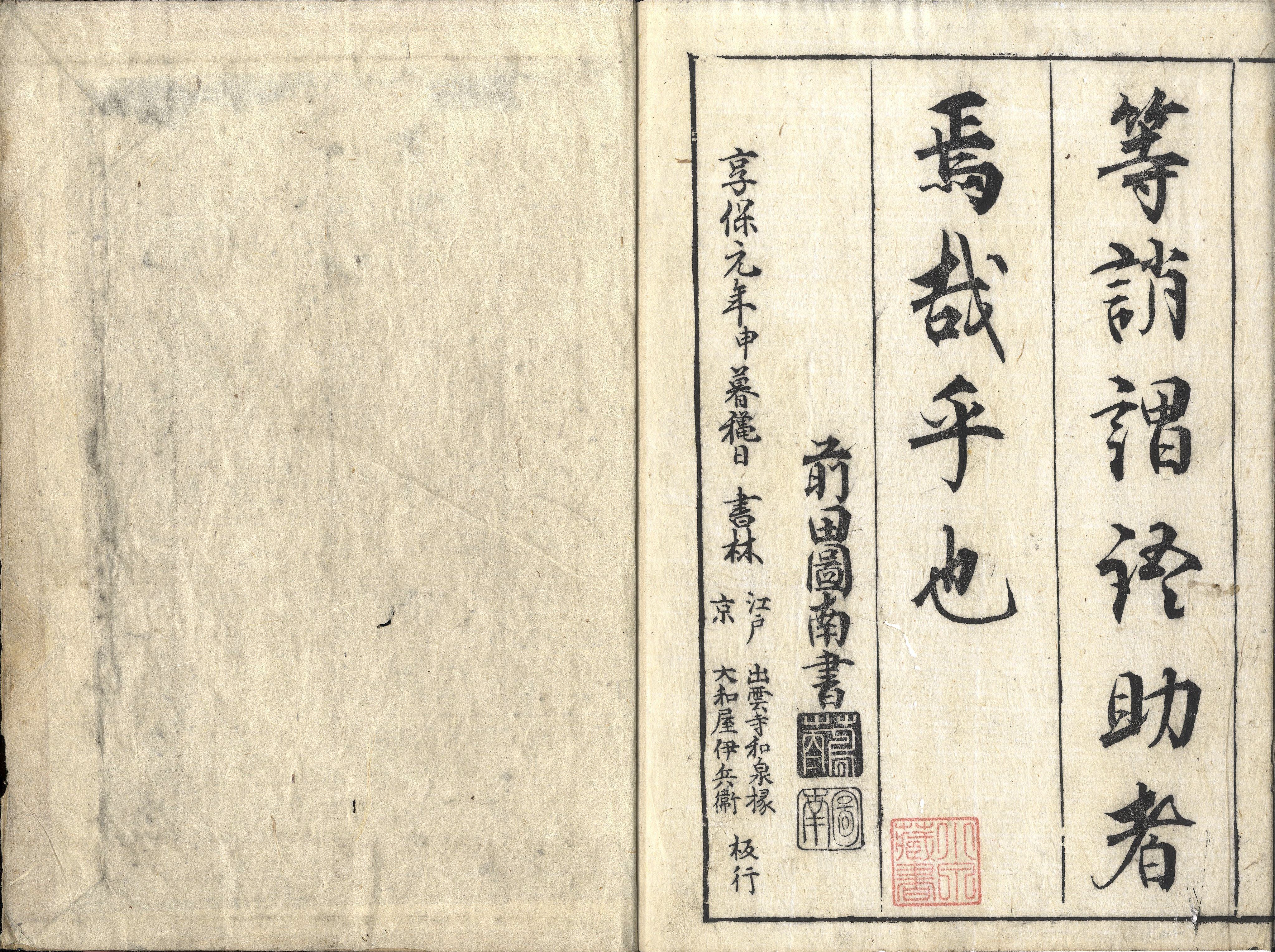

【年代等】享保元年9月刊。[京都]大和屋伊兵衛ほか板。

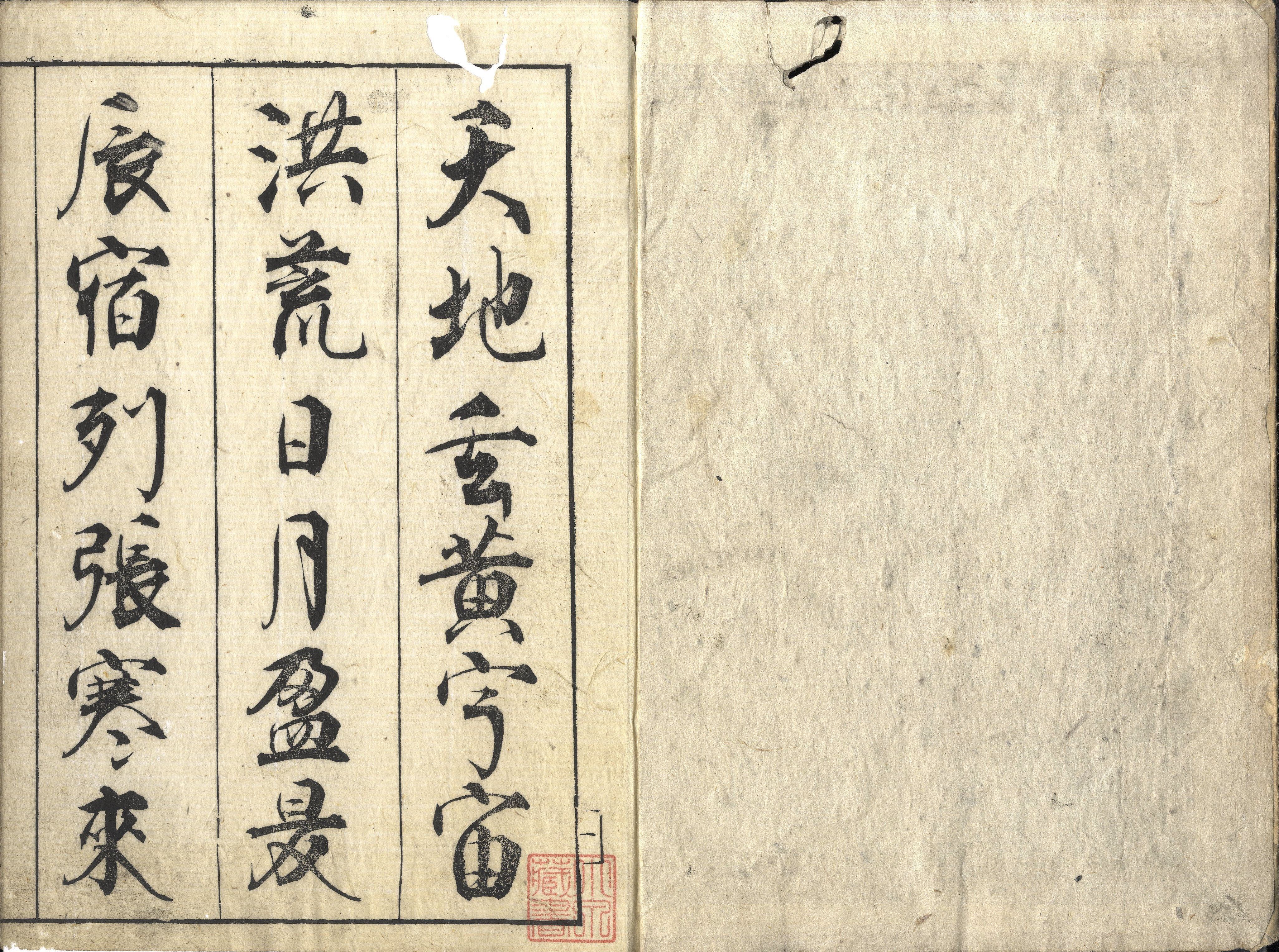

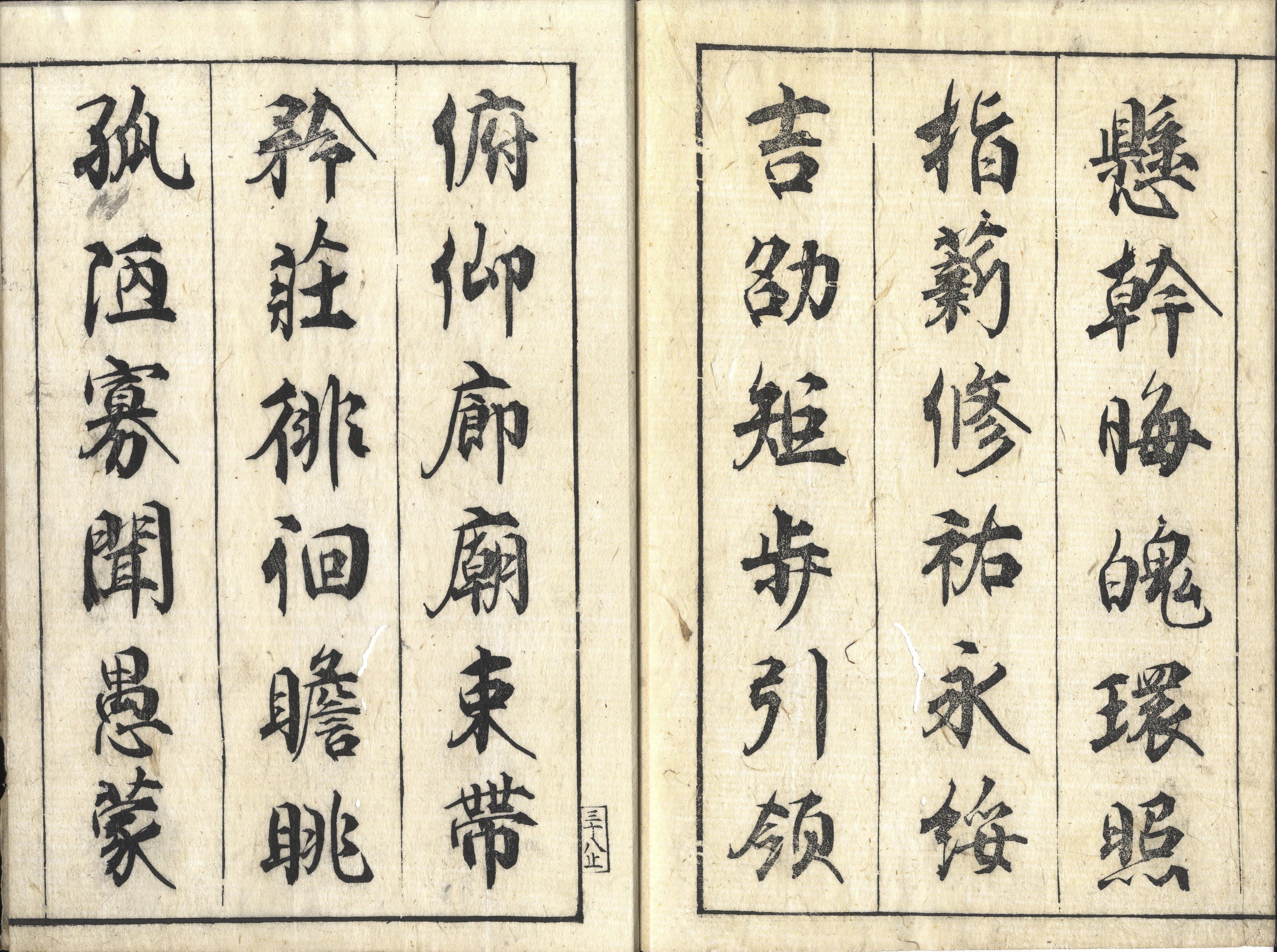

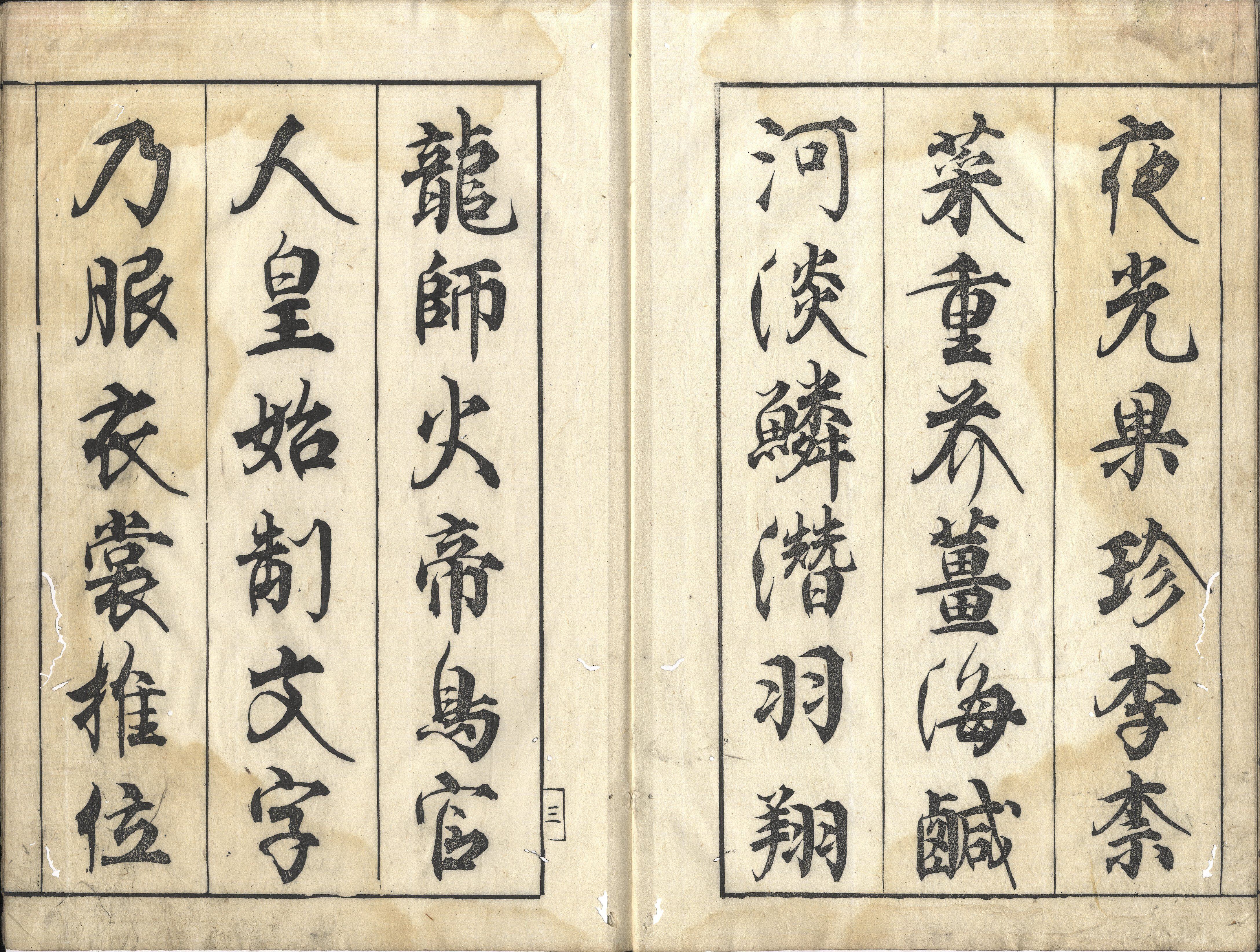

【備考】分類「往来物・書道」。後印1冊本と早印2冊本を全冊収録した。早印本は第31丁が誤って「三十五」と彫られているが、後印本で修正されている。『千字文』(せんじもん)は、子供に漢字を教えたり、書の手本として使うために用いられた漢文の長詩である。1000の異なった文字が使われている。南朝・梁 (502–549) の武帝が、文章家として有名な文官の周興嗣 (470–521) に文章を作らせたものである。周興嗣は,皇帝の命を受けて一夜で千字文を考え,皇帝に進上したときには白髪になっていたという伝説がある。文字は、能書家として有名な東晋の王羲之の字を、殷鉄石に命じて模写して集成し、書道の手本にしたと伝えられる。王羲之の字ではなく、魏の鍾繇の文字を使ったという異説もあるが、有力ではない。完成当初から非常に珍重され、以後各地に広まっていき、南朝から唐代にかけて流行し、宋代以後全土に普及した。千字文はかつて、多くの国の漢字の初級読本となった。注釈本も多数出版されている。また、書道の手本用の文章に使われ、歴代の能書家が千字文を書いている。正倉院へ光明皇后が寄進したときの目録『国家珍宝帳』(751年)には「搨晋右将軍羲之書巻第五十一眞草千字文」があり、国宝の『眞草千字文』がそれだと推定されている。正倉院文書にも千字文を習字した断片があるので、8世紀には習字手本として使用されていた。最澄が延暦寺に納めた図書目録にも、唐から持ち帰った拓本の千字文が記録されている。平安時代の日本国見在書目録(890年頃)には、6種類の注釈本が記載されている。南北朝時代には注釈付本が出版され、天正二年(1574年)には習字のための「四体千字文」も刊行された。江戸時代には多数の注釈本が刊行された(Wikipedia参照)。

02語センジモン-コノエリュウ(前田図南・2種)【往来物・書道】65 SE00102

-

お支払い方法について

¥2,600 税込