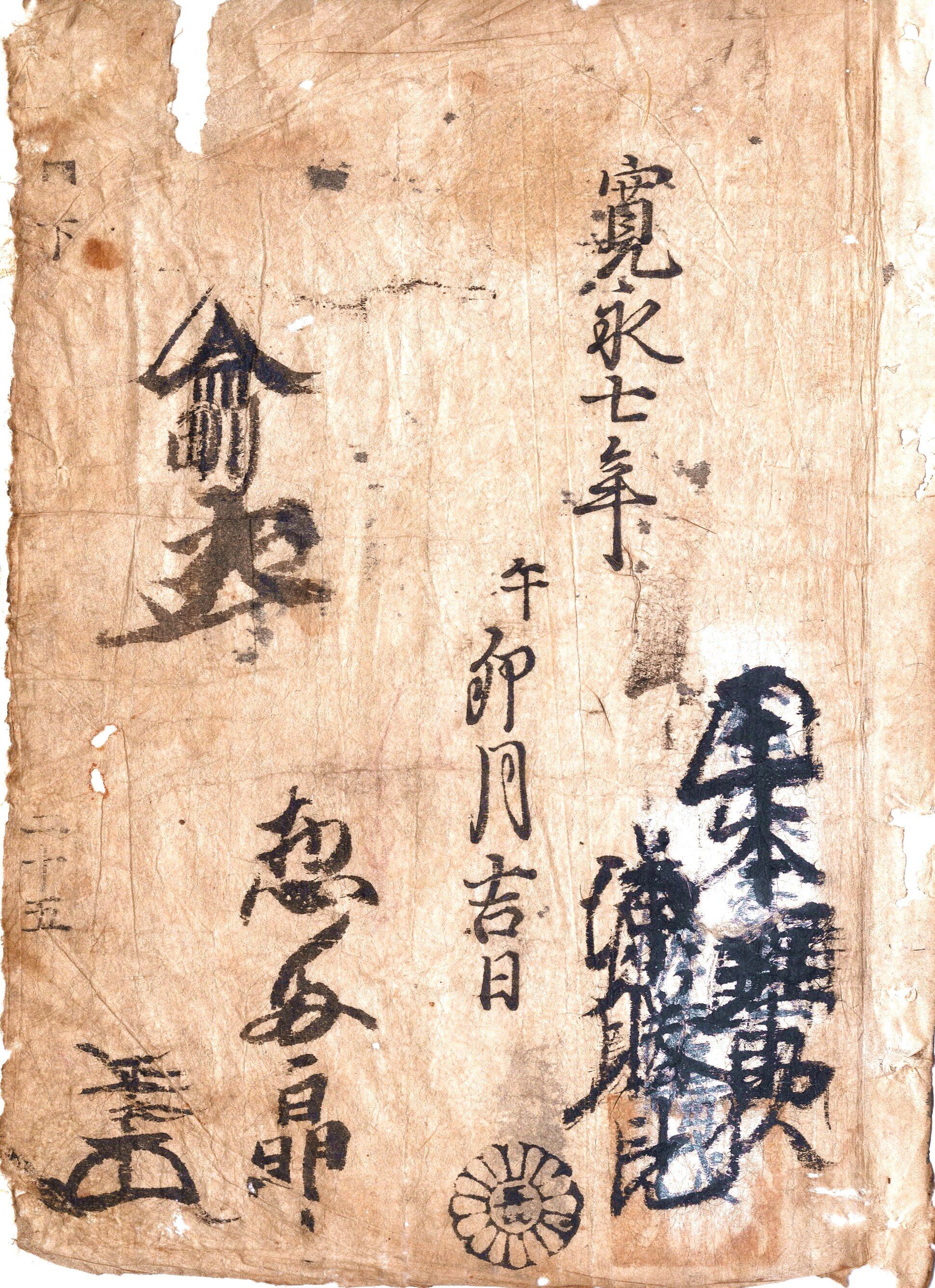

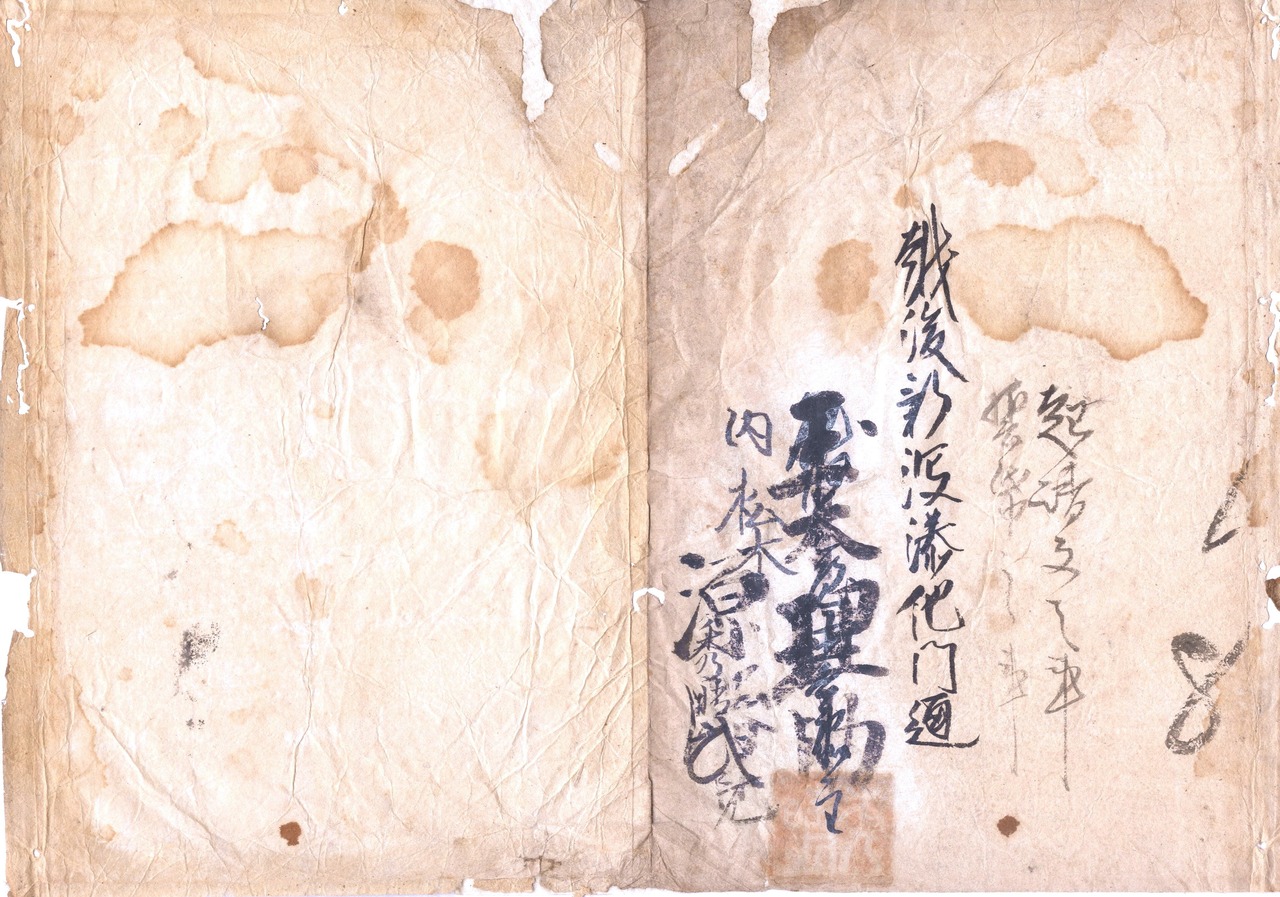

★初学文章抄(寛永7年) 【作者】不明

★初学文章抄(寛永7年).zip

¥6,720 税込

購入後にDL出来ます (222513660バイト)

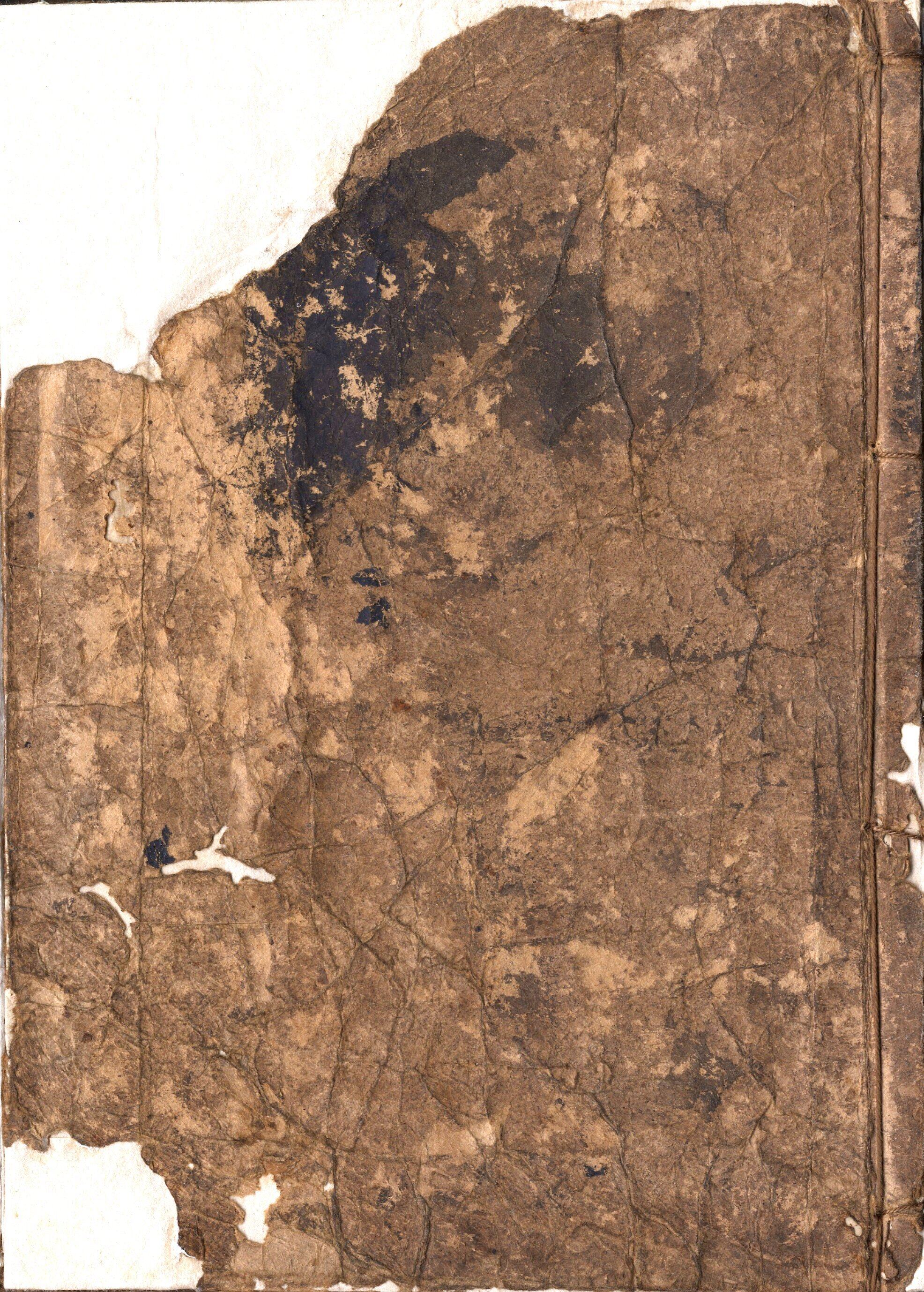

★初学文章抄(寛永7年)

【判型】半紙本3巻1冊。縦195粍。

【作者】不明。

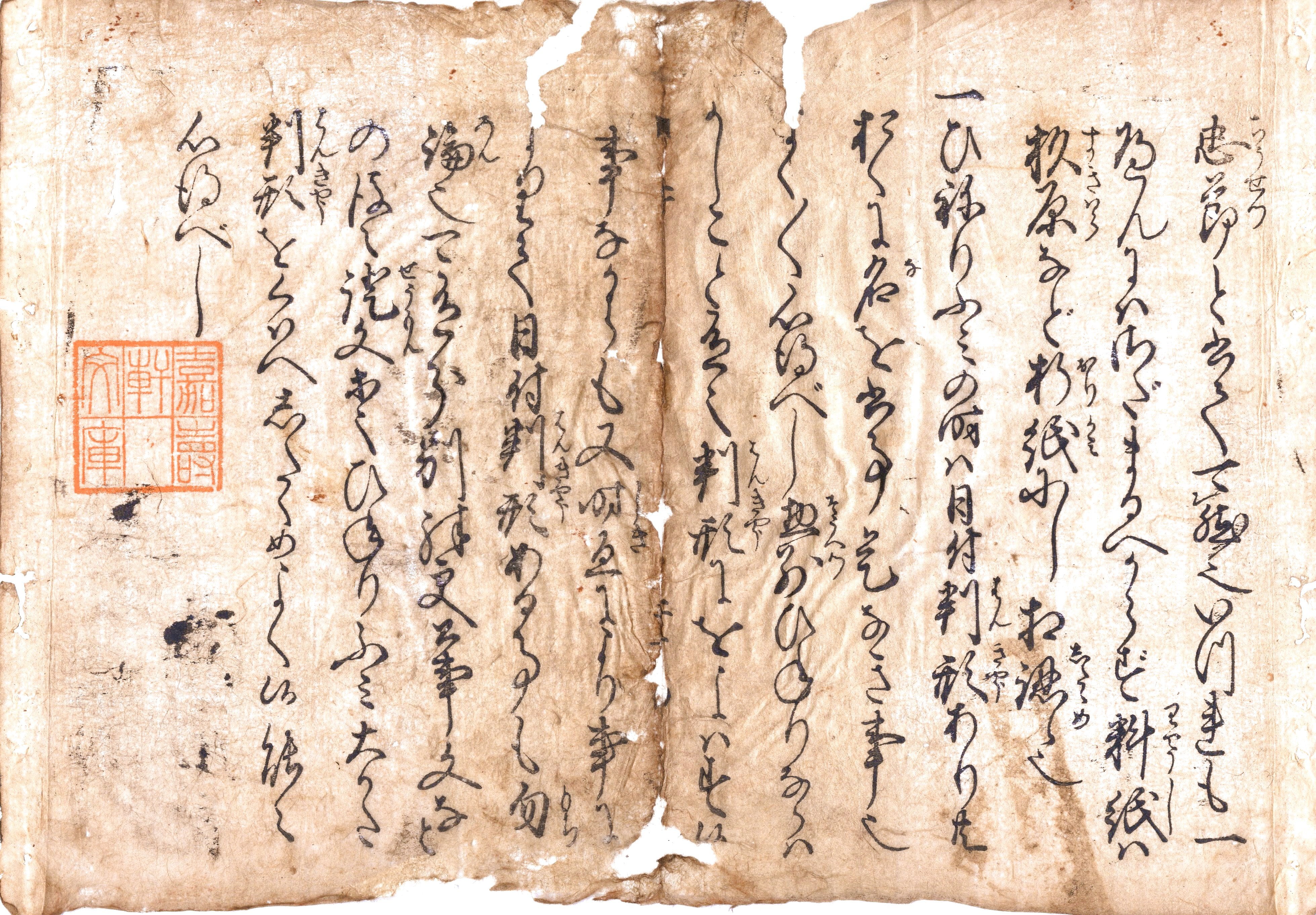

【年代等】寛永7年4月刊。刊行者不明。

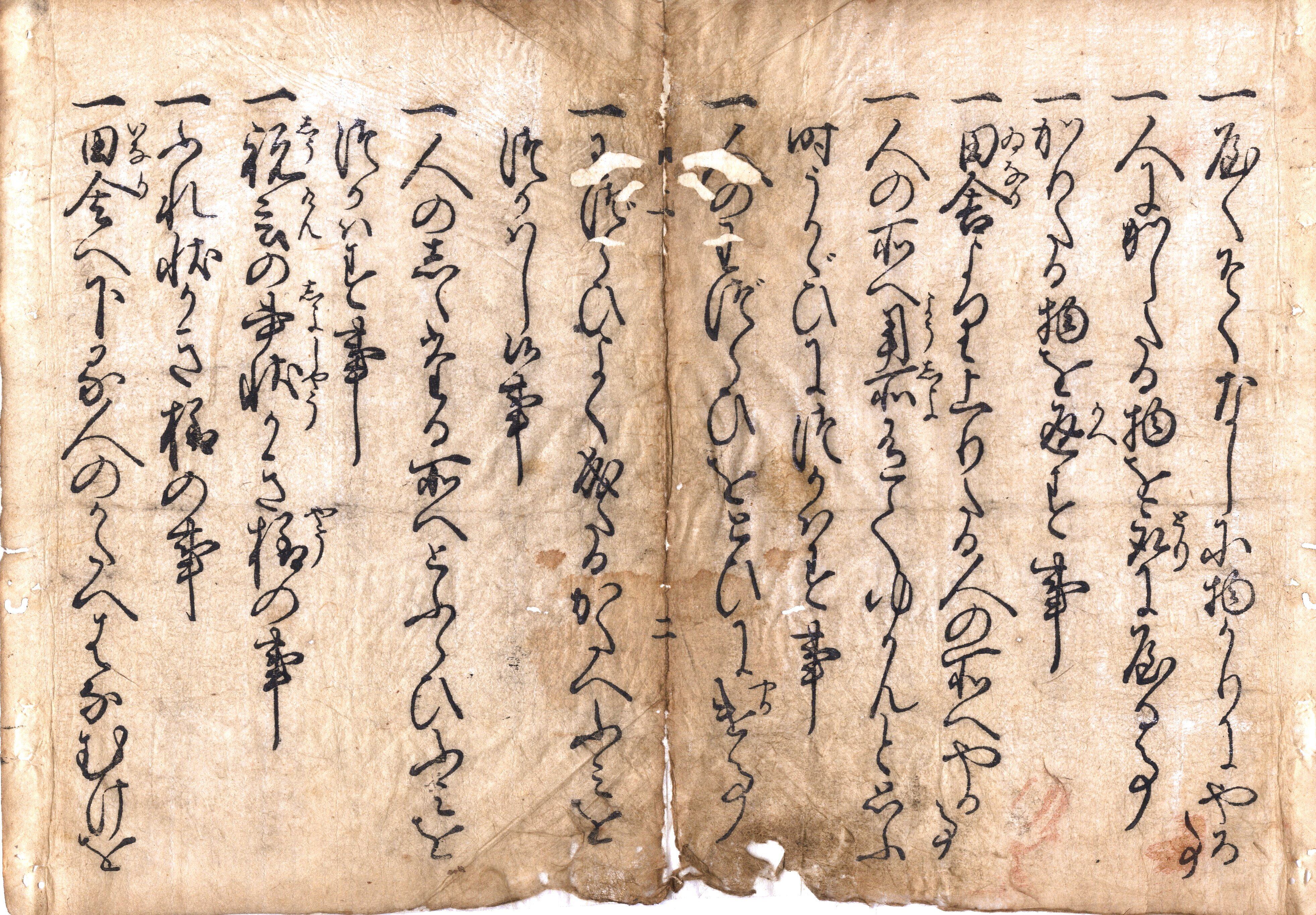

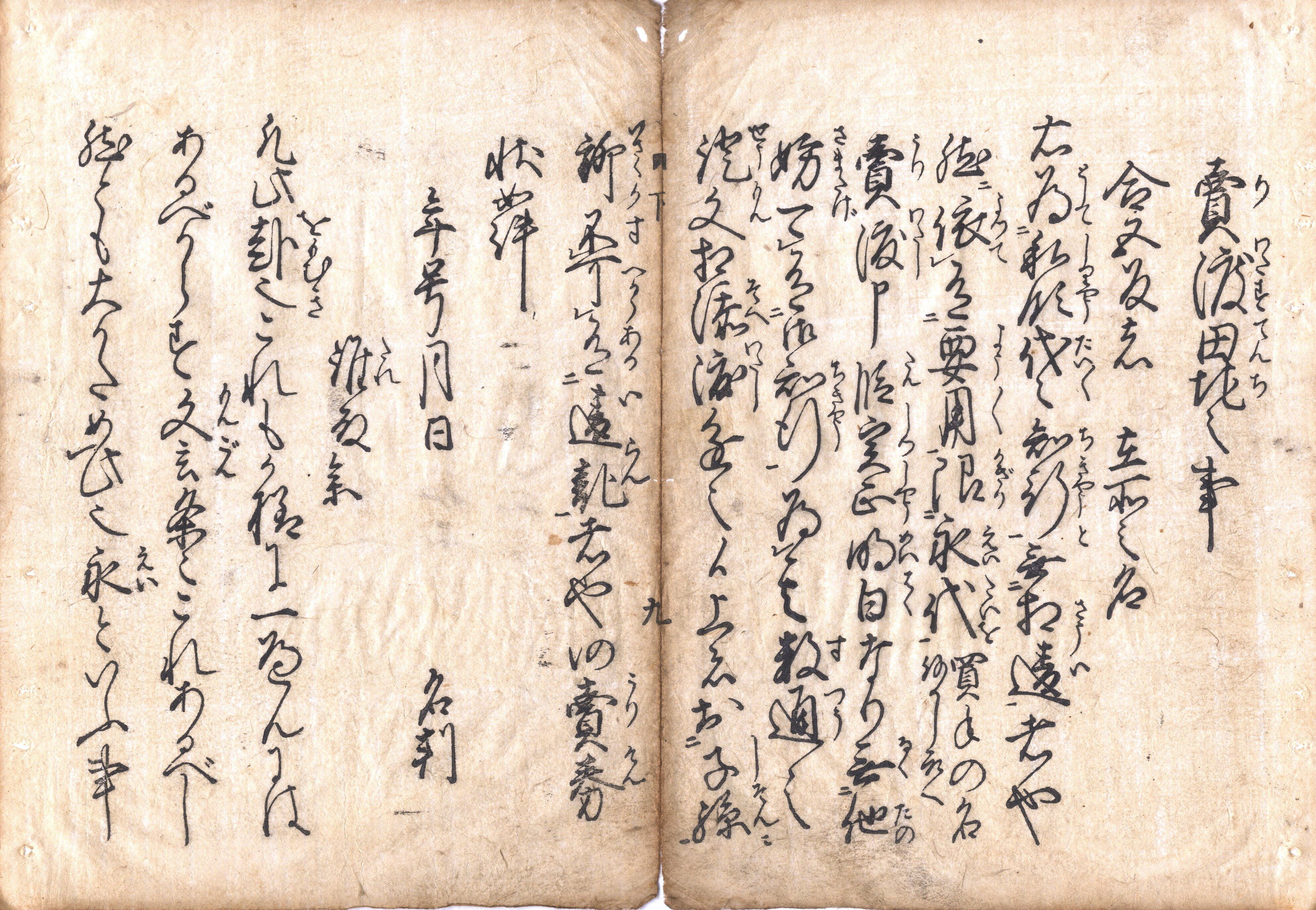

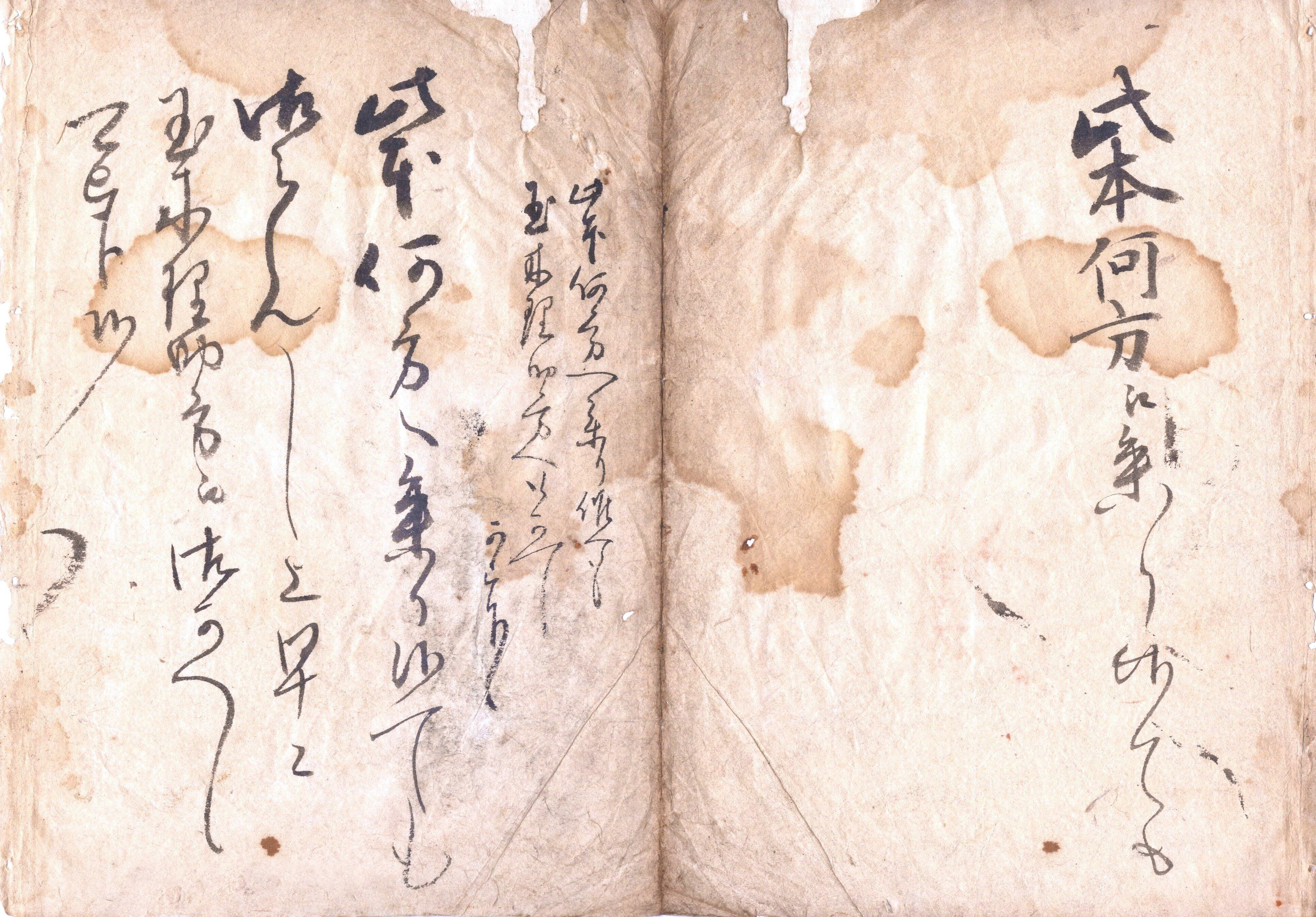

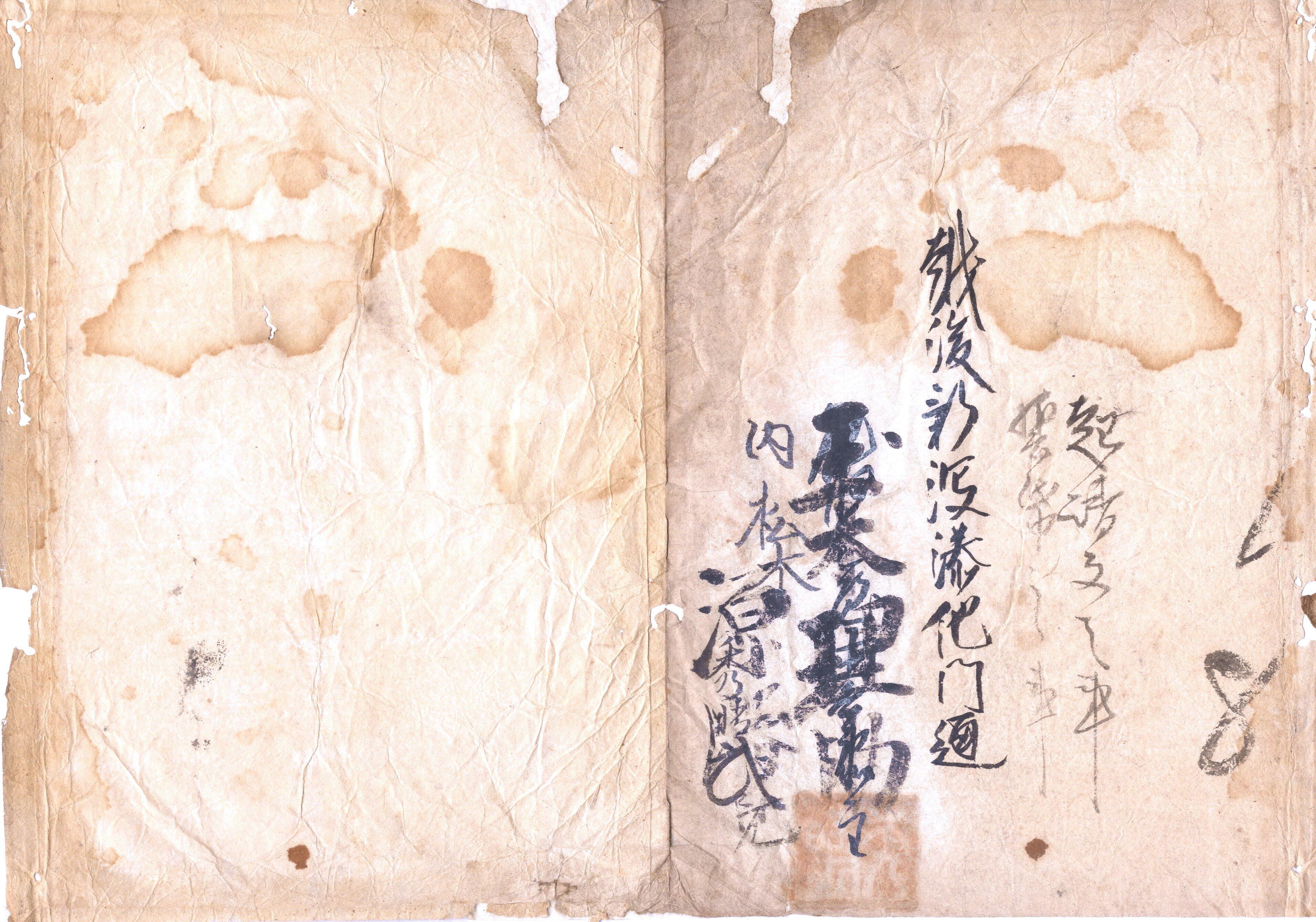

【備考】分類「往来物」。『初学文章抄』は、寛永6年初刊([京都]中嶋四良左衛門板。または[京都]黒沢源太郎板)で、やや小型の半紙本3巻1冊の往来物。江戸前期に普及した『初学文章并万躾方』の原型となったもので、書札礼と礼儀作法(座礼・給仕方)の基本を記す。上巻に「用の事ありてよそへ状をつかはす事」~「留主の間に人来りてあはずして帰りたるかたへ状をつかはす事」の26カ条、中巻に「月次の歌、連歌、誹諧の事」~「折かみの状之かき様次第之事」の27カ条、下巻に「主人え扇を参する事」~「書状之日付の下に判形之事」の38カ条の合計91カ条から成る。主に上・中巻は書札礼を基本とし、随時書簡用語や消息例文も載せる。下巻は主人や客への給仕の際の作法が中心である。本文を7行・ほとんど付訓で記す。なお、本書の下巻を大幅に改編した『初学文章并万躾方』が寛永11年に登場したり、絵入り簡略版など数種の異本・類本が生まれたほか、万治3年刊『女初学文章』の題材や構成にも影響を与えた。奥野彦六『江戸時代の古版本』によれば、寛永6年4月の中嶋板に先立つ寛永6年1月の源太郎板があるという。本書は改訂版(『初学文章并万躾方』)を含め約30種に及ぶが、ほとんどが江戸前期の刊行である。刊年が明らかなものでは、寛永6年・寛永7年・寛永11年(西村又左衛門板)・寛永13年(中野道也板)、寛永14年(中尾仁左衛門板)・寛永15年・寛永16年・寛永20年・寛永21年(五郎左衛門板)など、寛永期のみで10本以上存し、以後、正保2年・正保3年・正保4年・承応2年・万治3年・寛文5年・寛文6年・延宝7年・延宝9年・天和元年など江戸前期刊本が続き、江戸中期以降も、文字を小さくして丁数を減らした簡略板の『〈初学〉万しつけ方』など5本が確認されている。

03消ショガクブンショウショウ(寛永7年)★【往来物】84 SE00221

-

お支払い方法について

¥6,720 税込