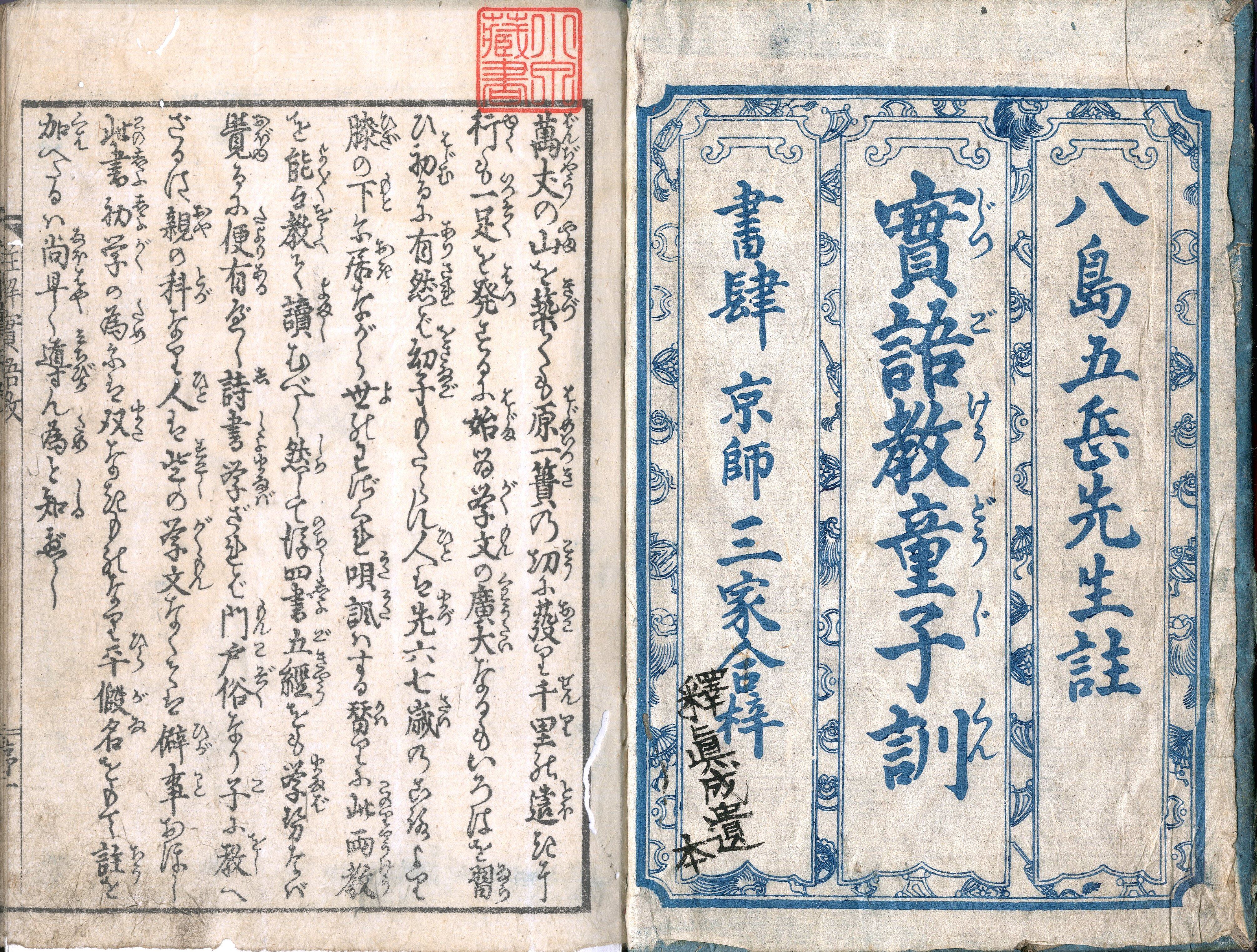

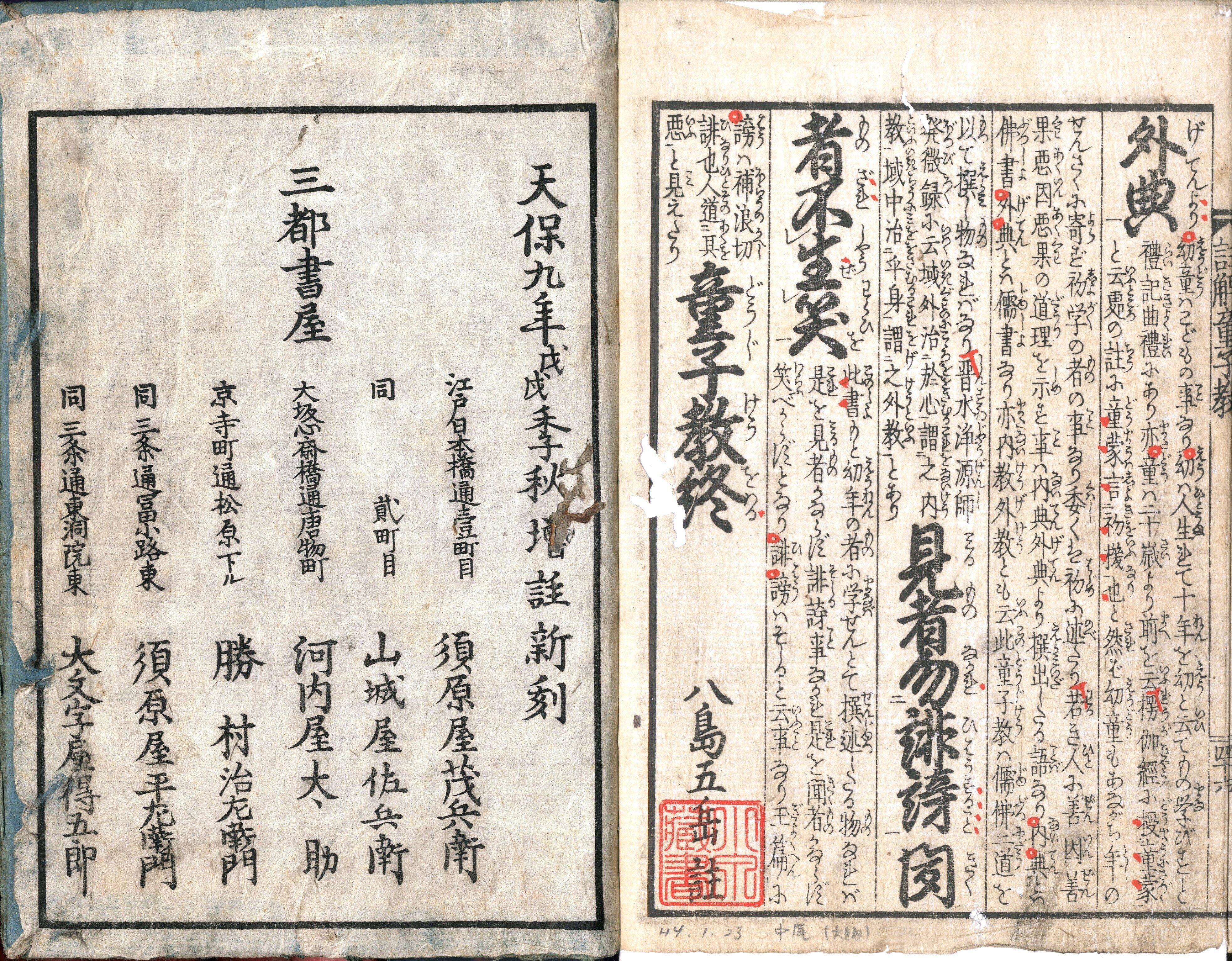

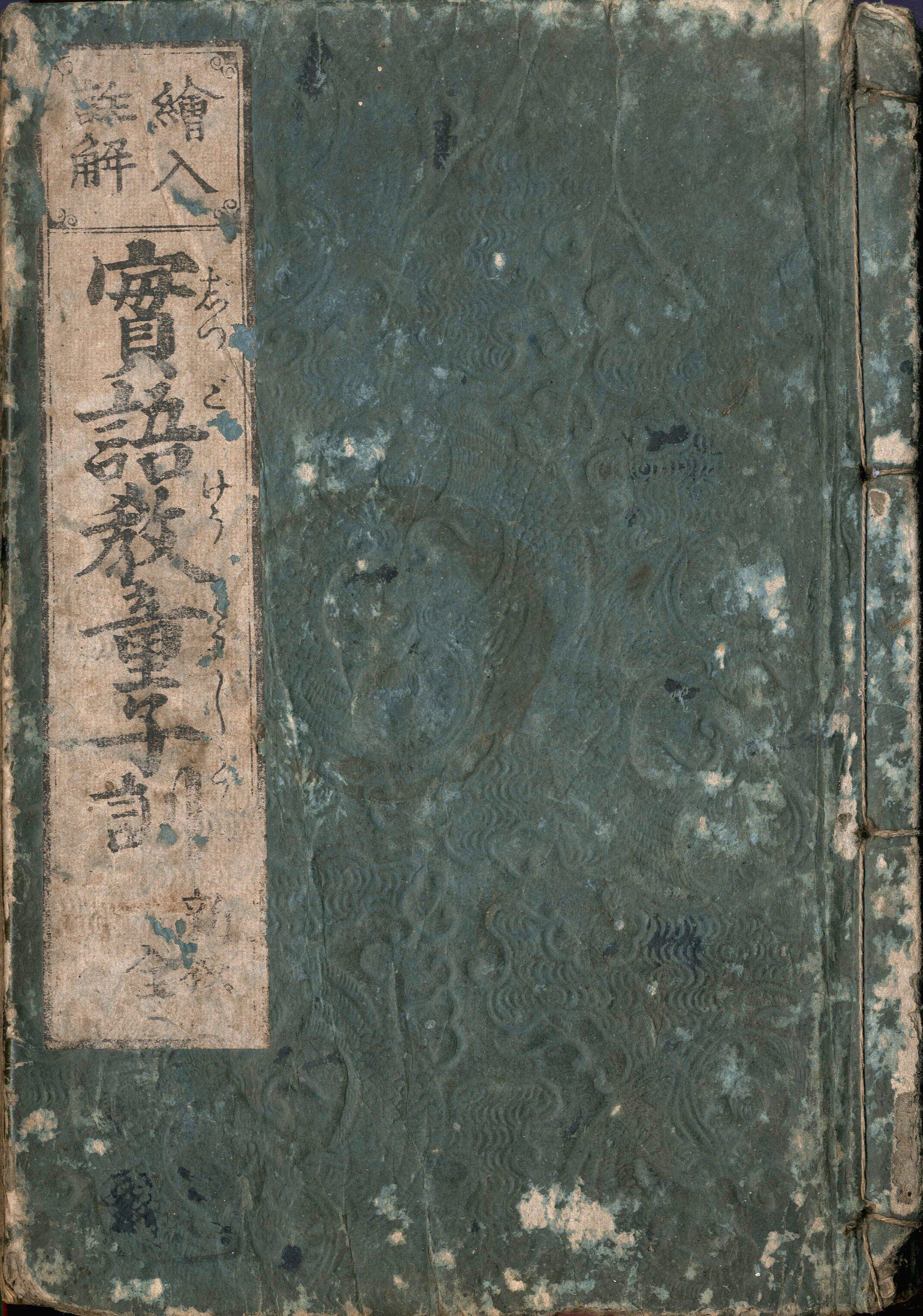

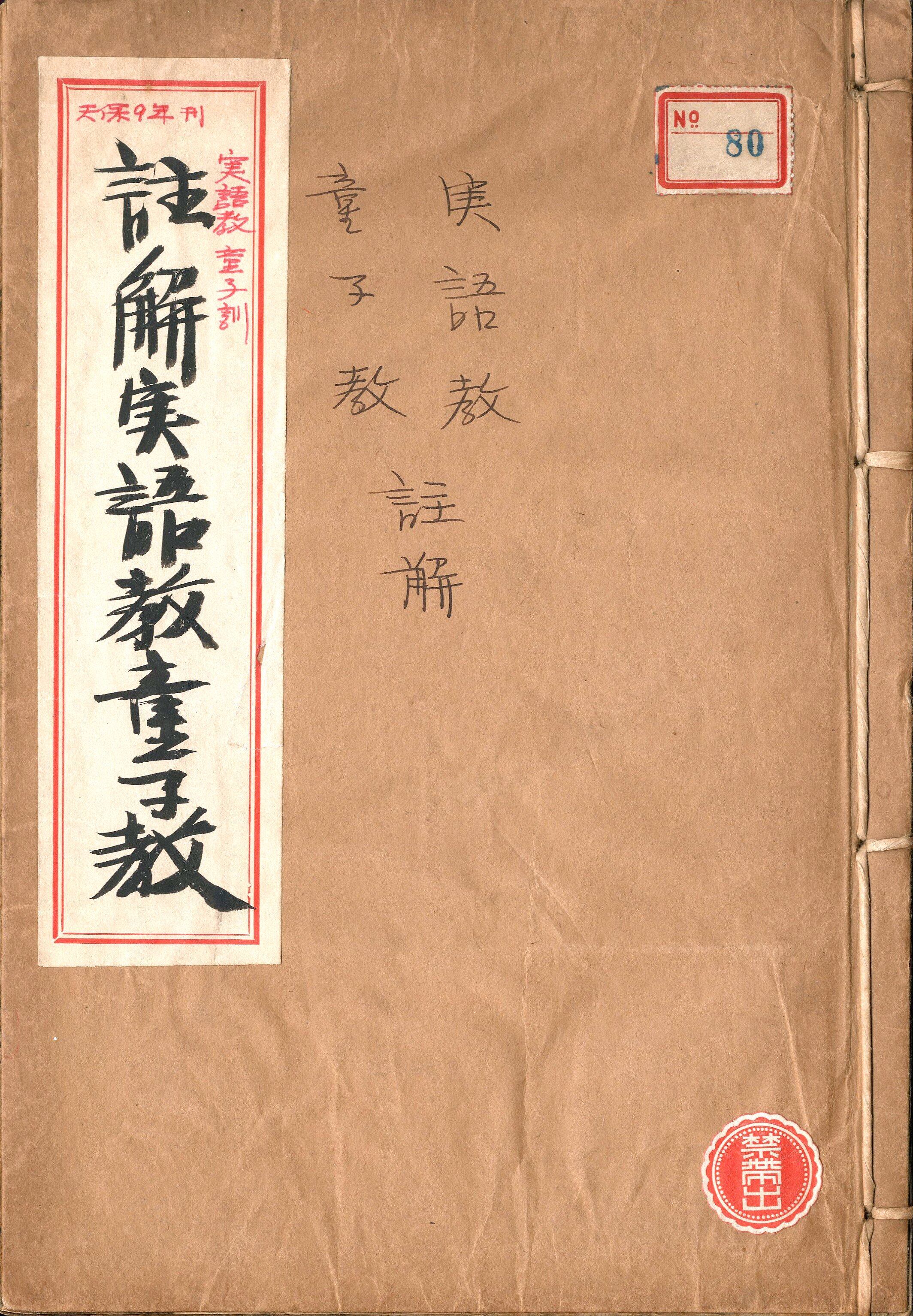

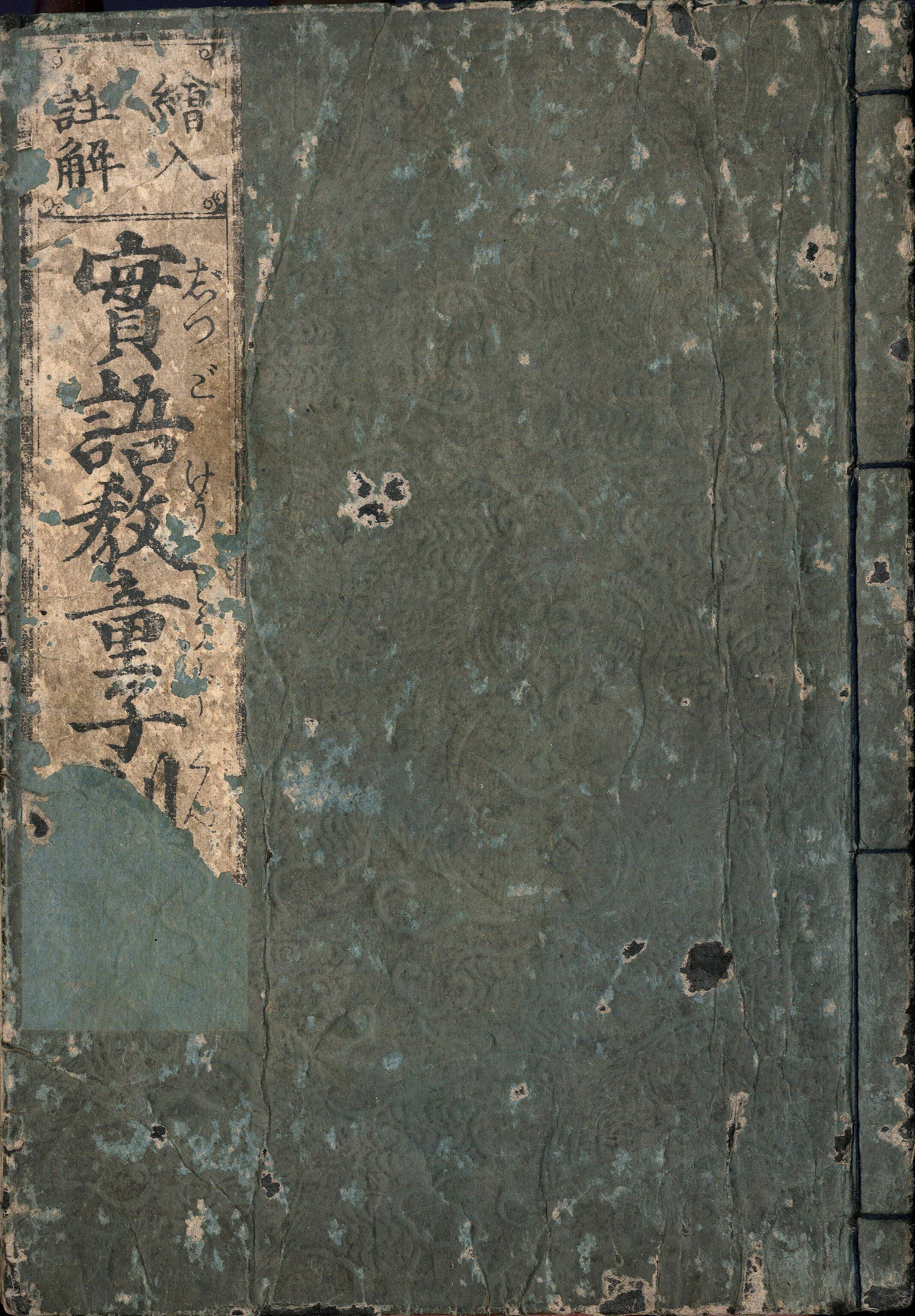

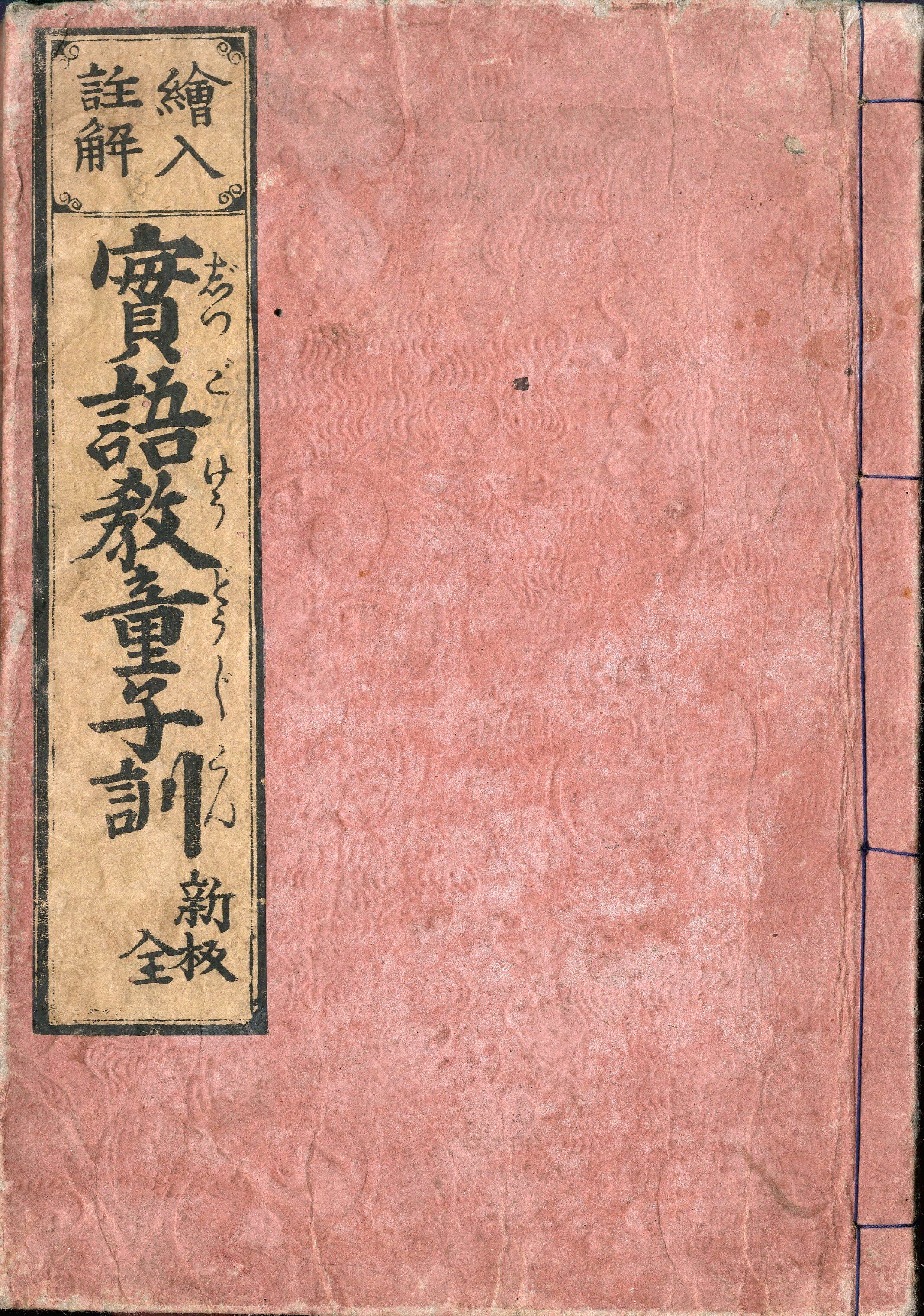

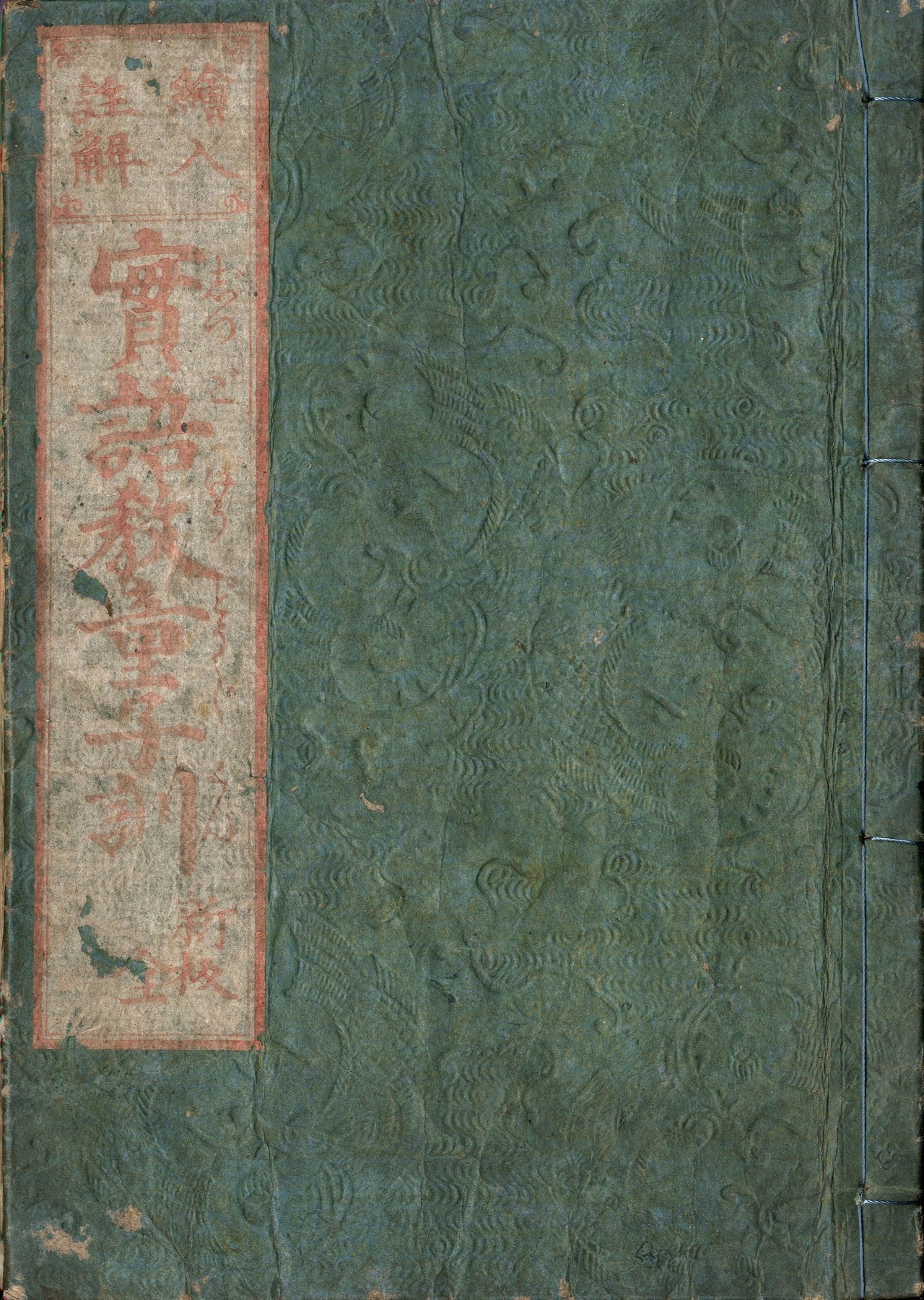

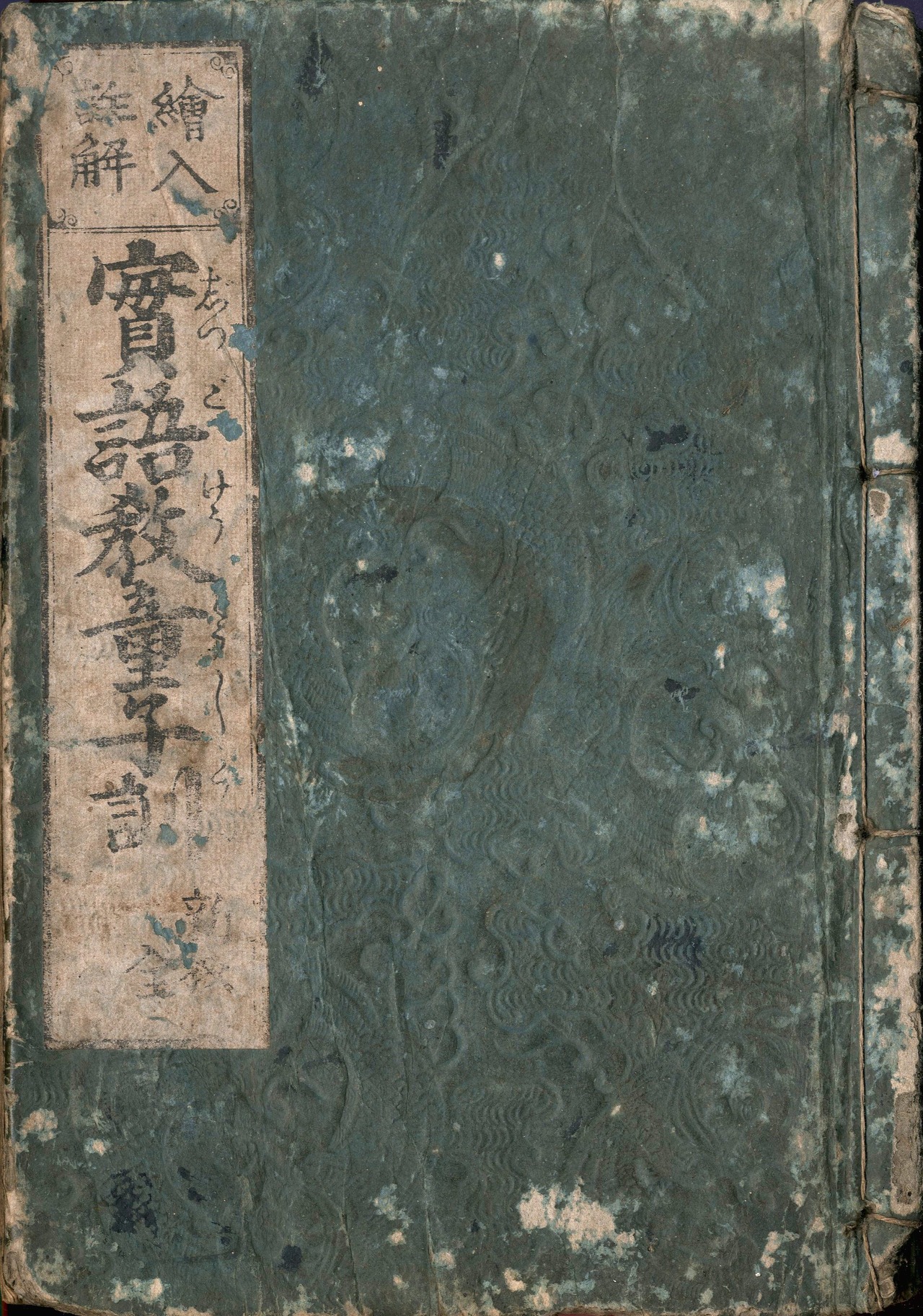

〈絵入註解〉実語教童子訓[註解実語教・註解童子教](八島五岳・12種) 【作者】八島五岳注・画・序

★〈絵入註解〉実語教童子訓[註解実語教・註解童子教](八島五岳・12種).pdf

¥8,320 税込

購入後にDL出来ます (701317617バイト)

〈絵入註解〉実語教童子訓[註解実語教・註解童子教](八島五岳・12種)

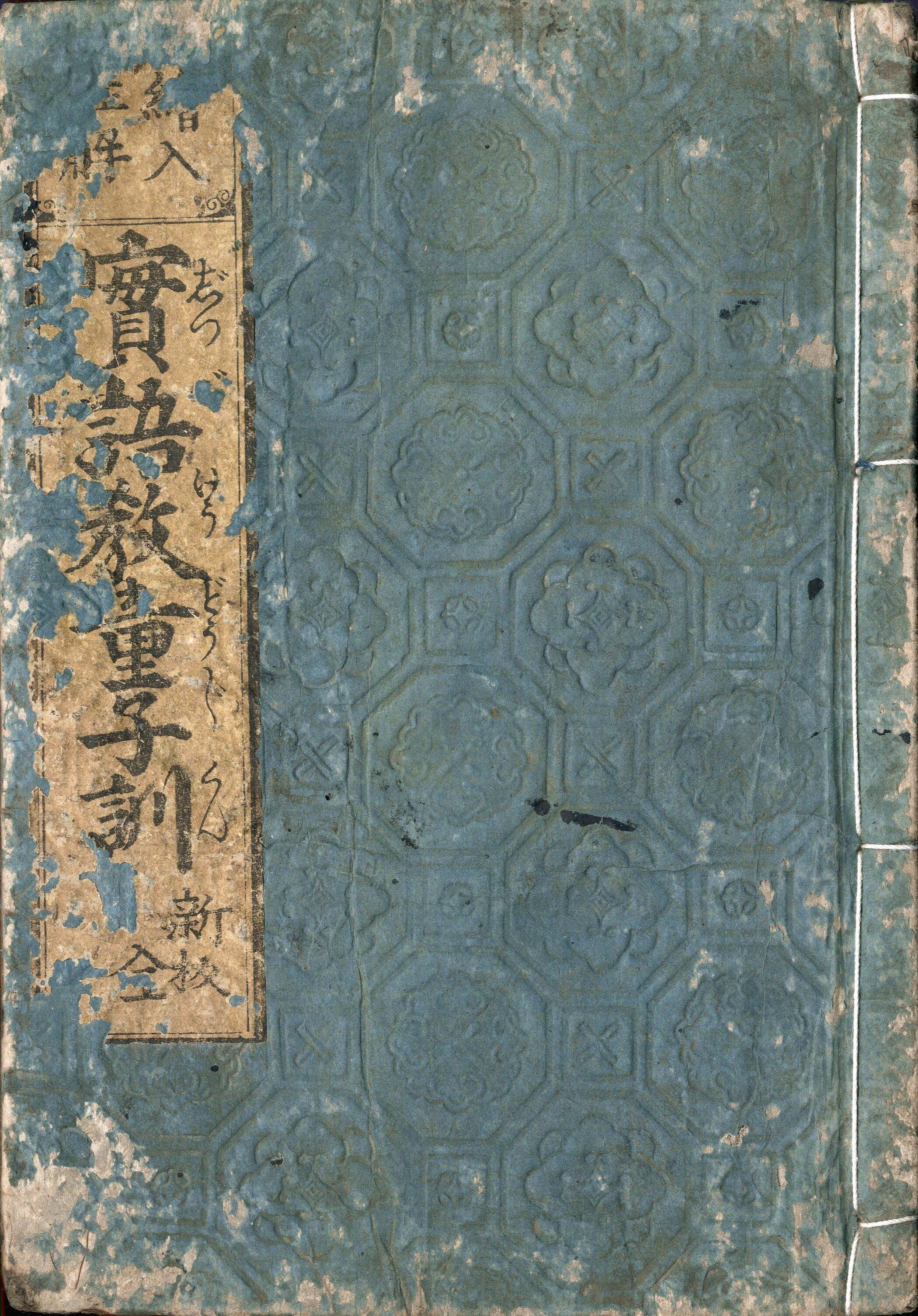

【判型】半紙本1冊。収録順に縦223・221・223・220・215・223・224・220・223・222・225・224粍。

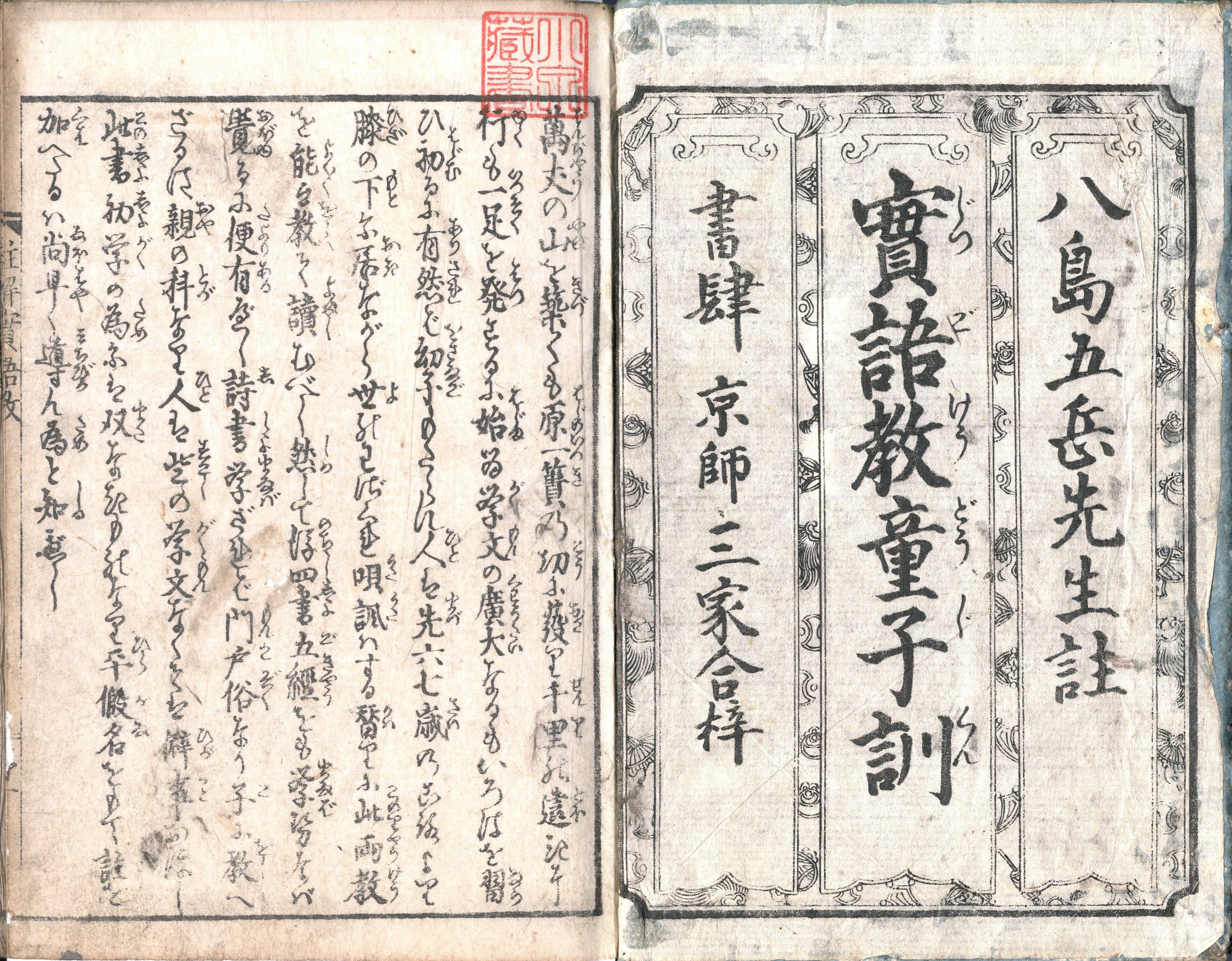

【作者】八島五岳注・画・序。

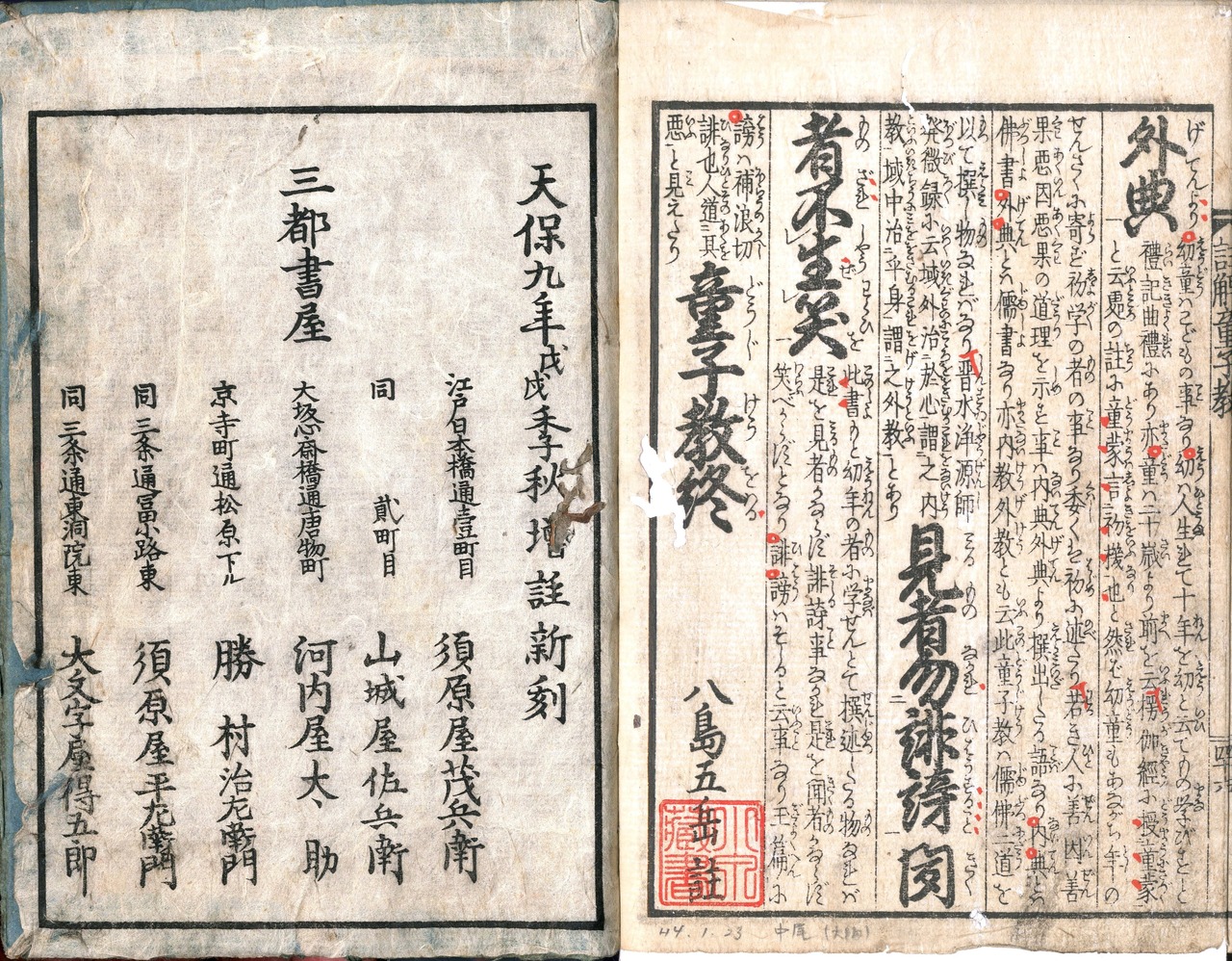

【年代等】天保9年9月刊。[京都]大文字屋得五郎ほか板。

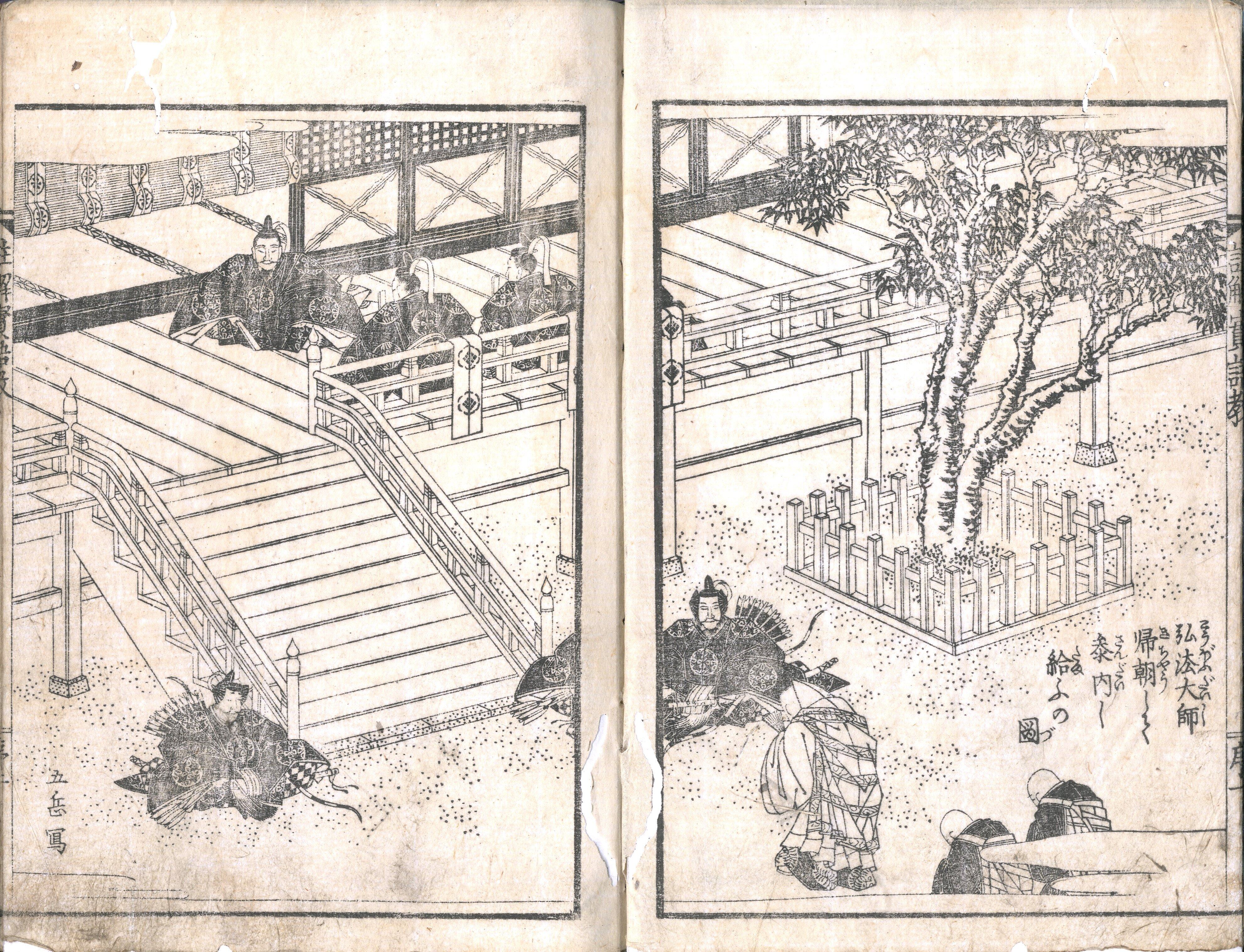

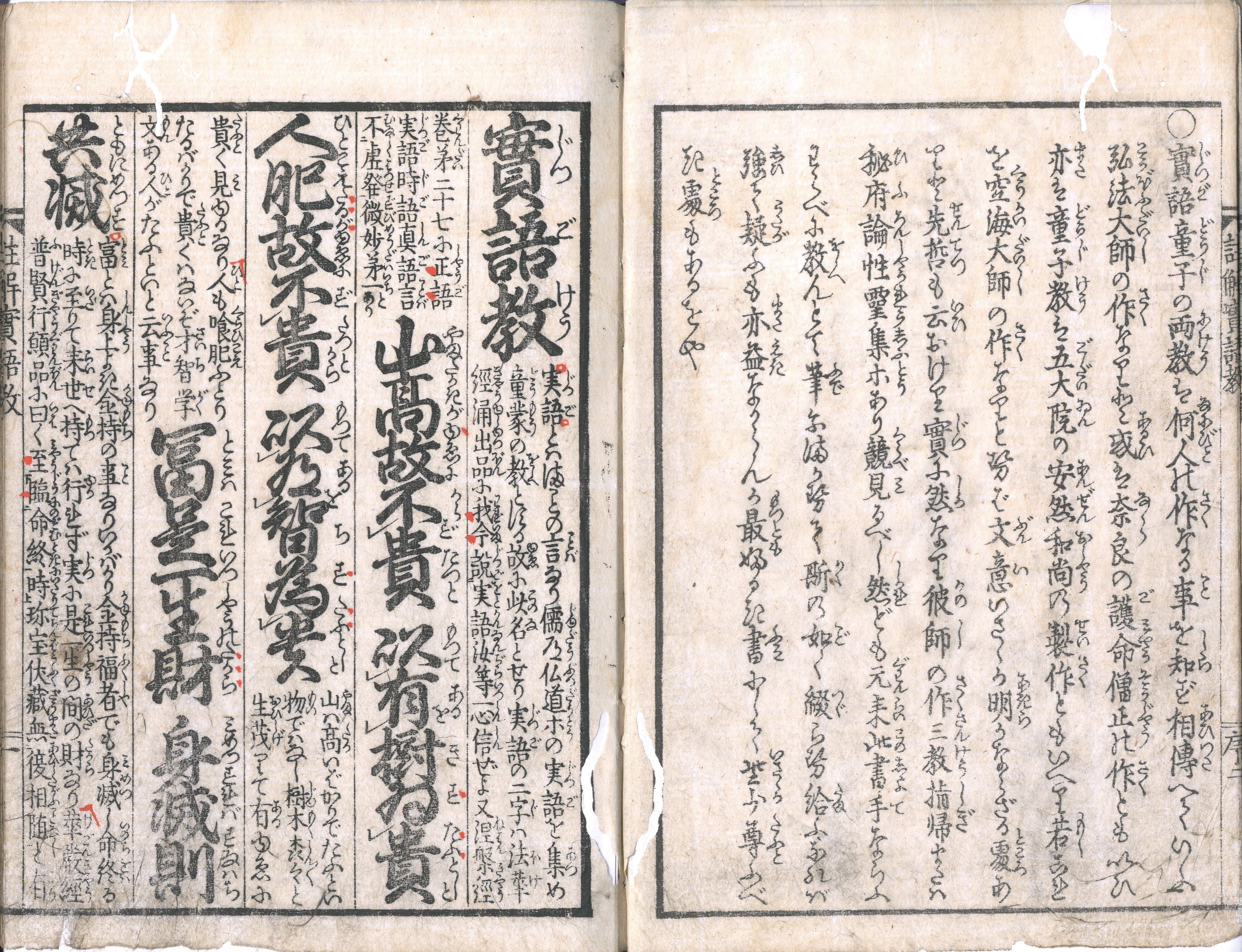

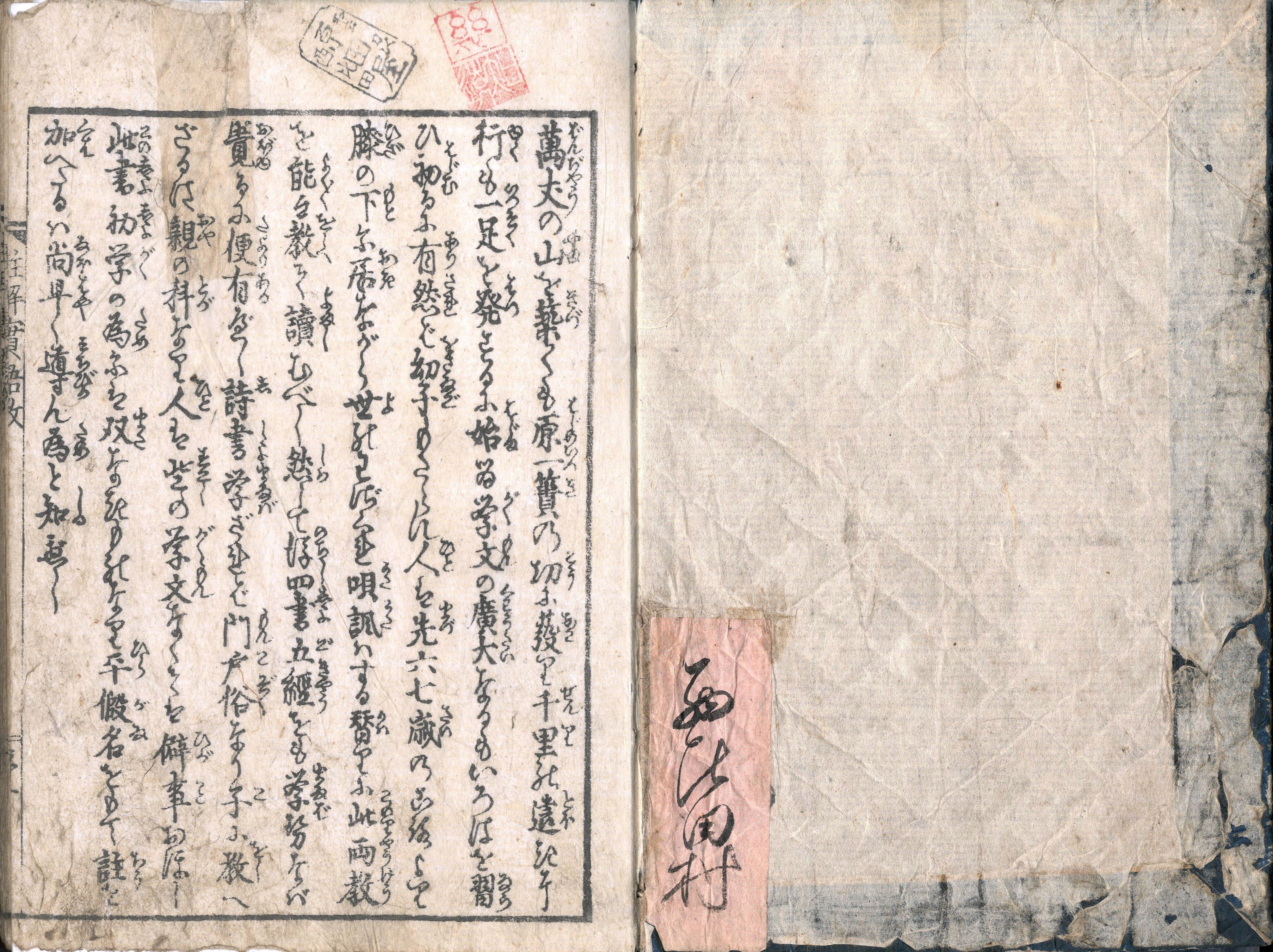

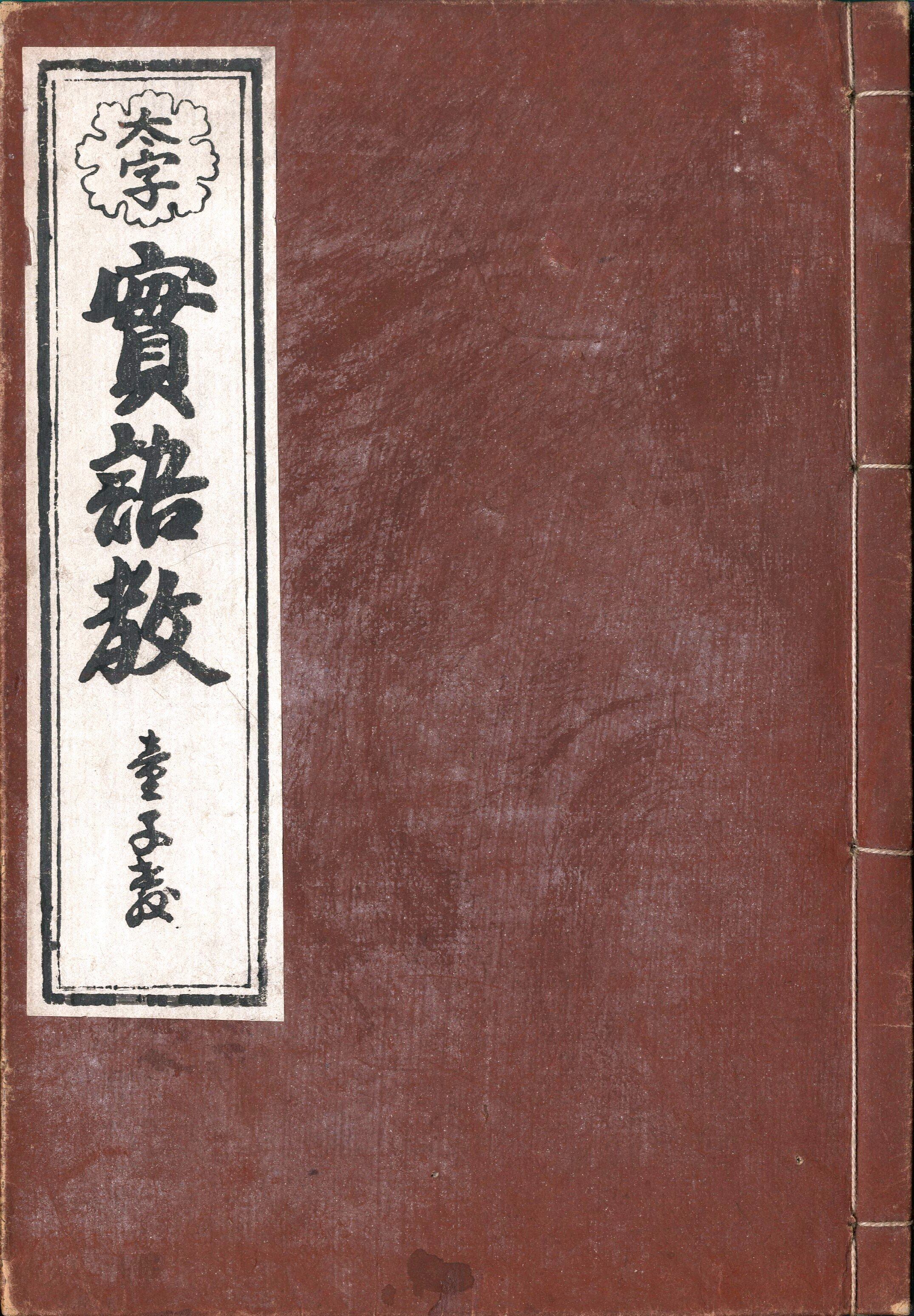

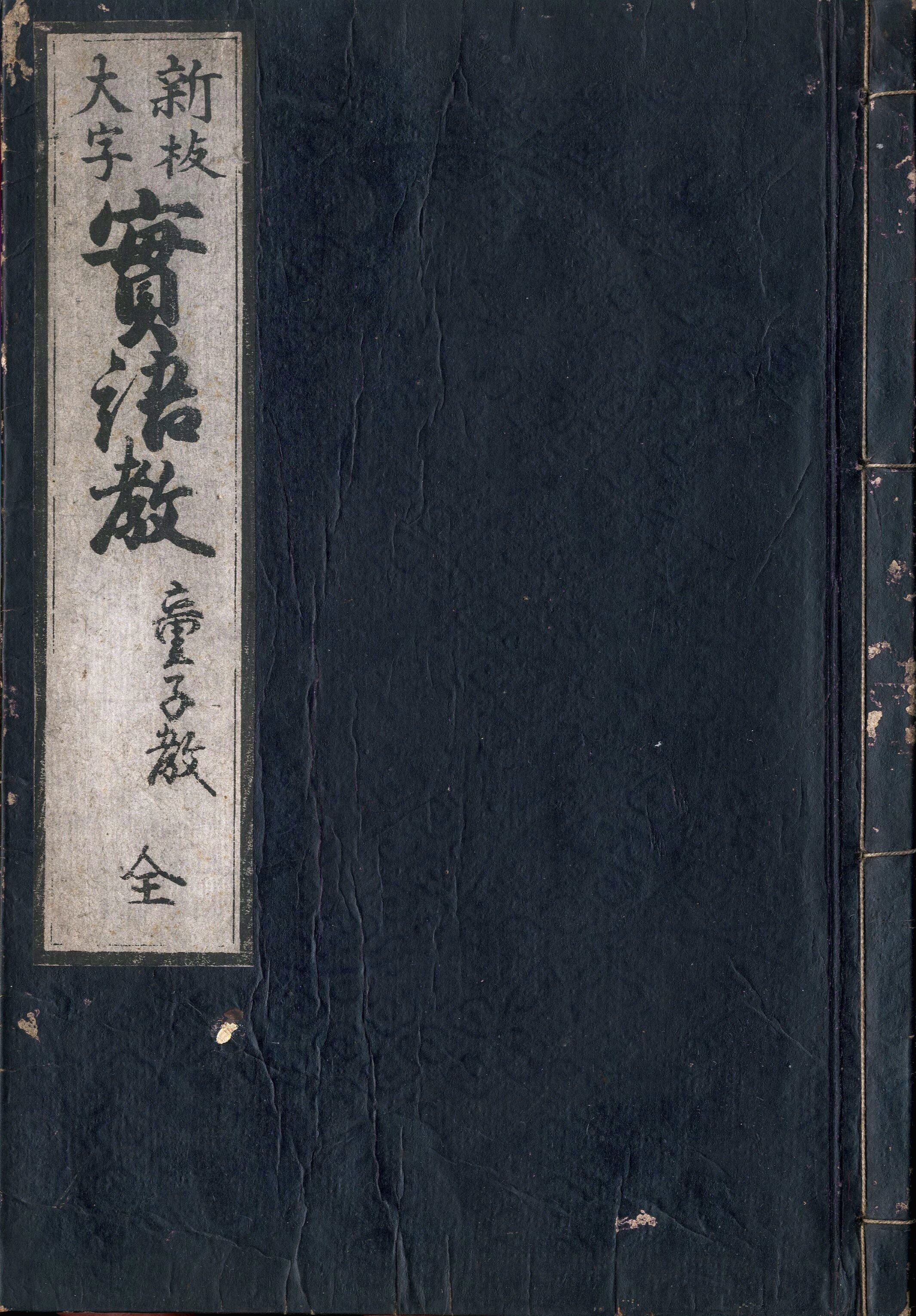

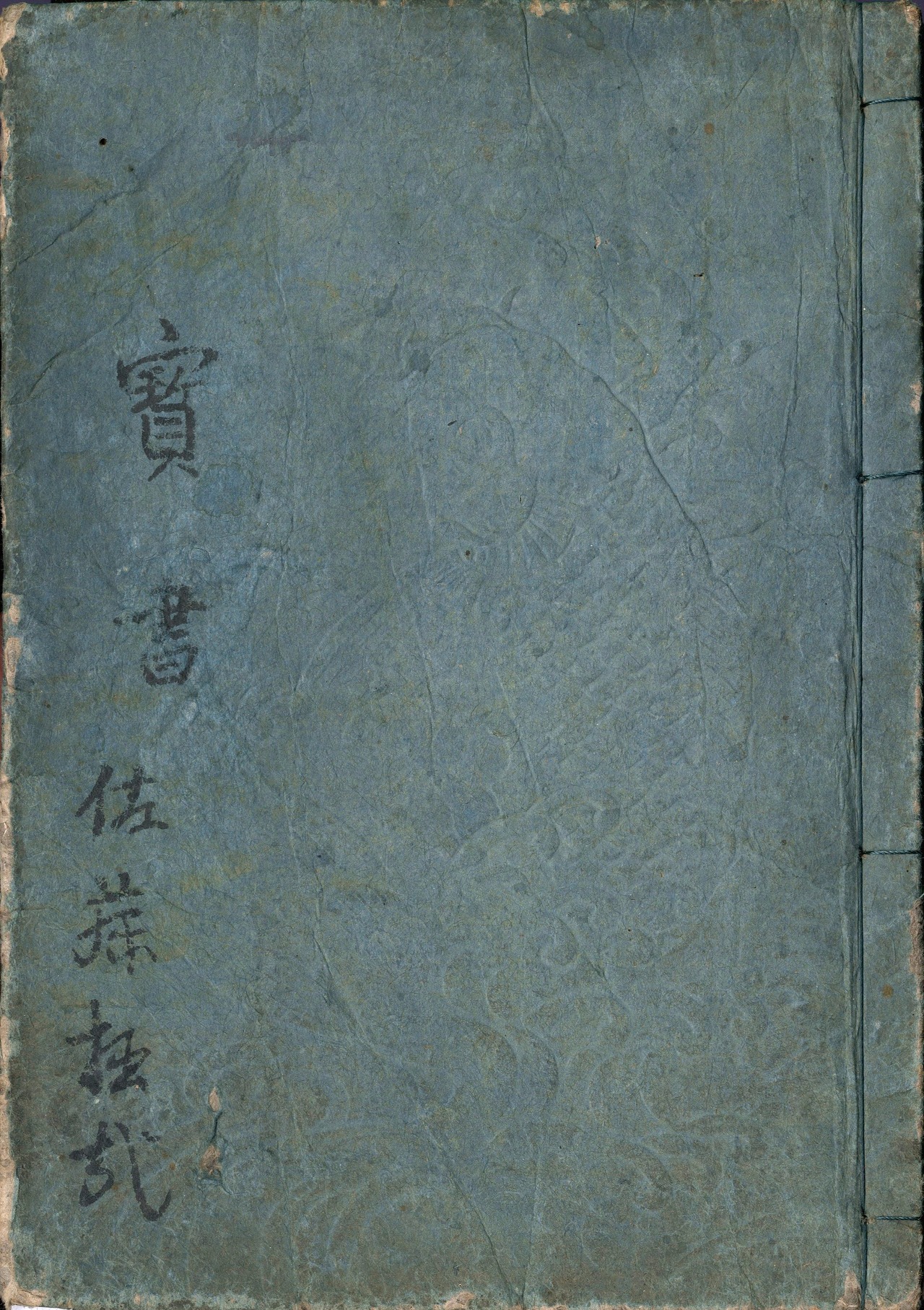

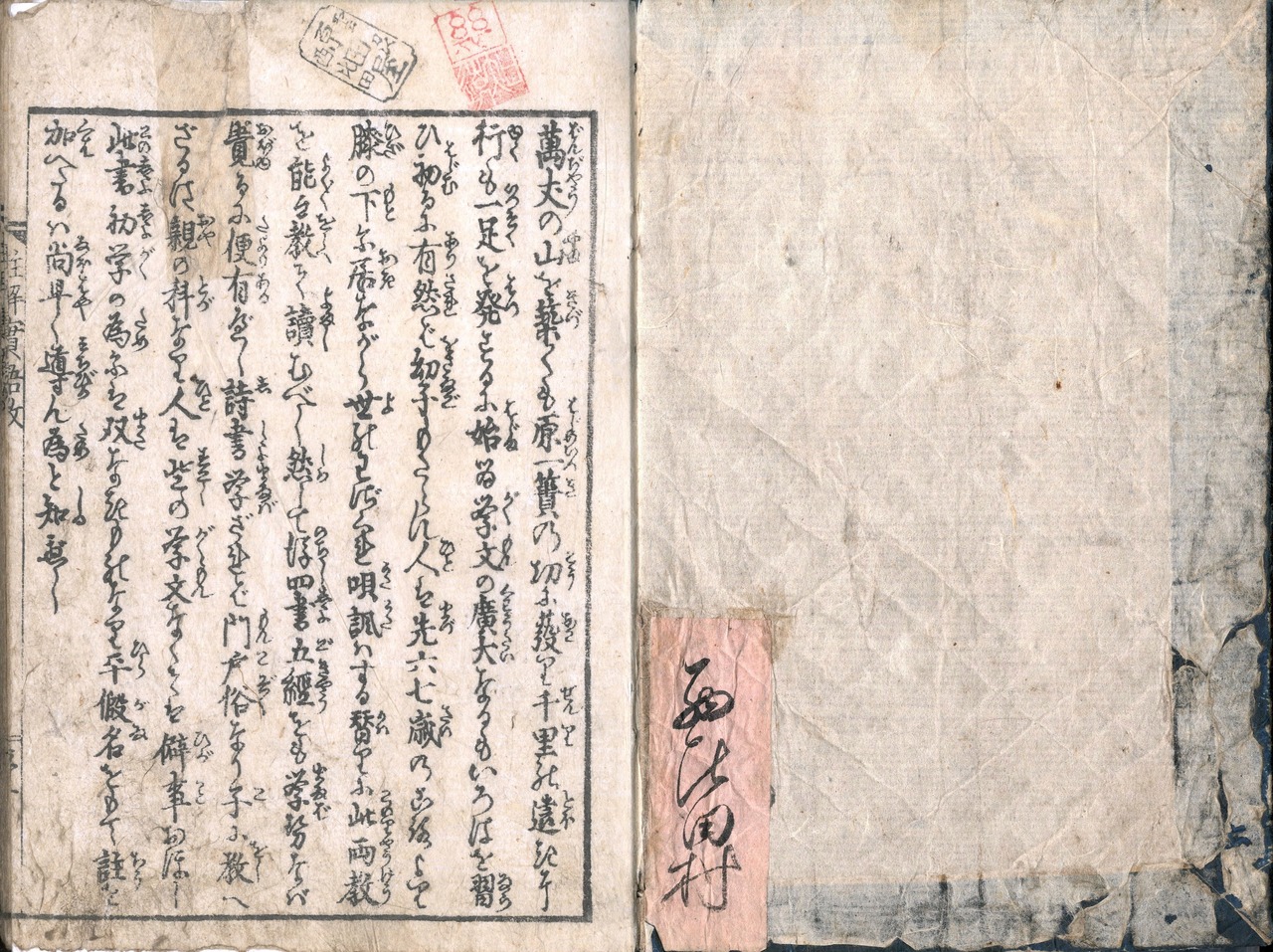

【備考】分類「往来物」。天保9年初板本以下12種を収録(初板本と須磨勘兵衛後印本のみ全冊収録。他は抄録)。江戸前期から中期にかけて流布した『実語教・童子教』の注釈書は多くが寛文10年(1670)刊『実語教諺解・童子教諺解』または天明5年(1785)刊『実語教童子訓』の系統に属するものだが、本書は『諺解』と『童子訓』の双方を折衷して編んだ二教の絵入り注釈書で、江戸後期~明治初年に何度も出版され普及した。儒仏に偏らない施注が特徴で、注釈文は概ね簡潔だが、適宜重点的に解説する。二教本文を1~6句毎に大字・6行・付訓で掲げ、小字・3行の割注を施す。また、自画の挿絵7丁(1丁4コマ)を本文中に挟む。挿絵を随所に掲げたり、漢文の引用を書き下し文にするなど童子の学習を意識した編集になっている。巻頭に「弘法大師帰朝して参内し給ふの図」を掲げる。なお、本書の影響が明らかなものに天保14年刊『実語教童子教余師』がある。また、本書は明治初年にも藤井佐兵衛によって再刊されたが、これらには『〈新板大字〉実語教・童子教』『〈太字〉実語教・童子教』など他書の題簽を流用したものが見られる。

04教ジツゴキョウドウジクン-エイリチュウカイ・チュウカイジツゴキョウ・チュウカイドウジキョウ(八島五岳・12種)【往来物】208 SE00470

-

お支払い方法について

¥8,320 税込