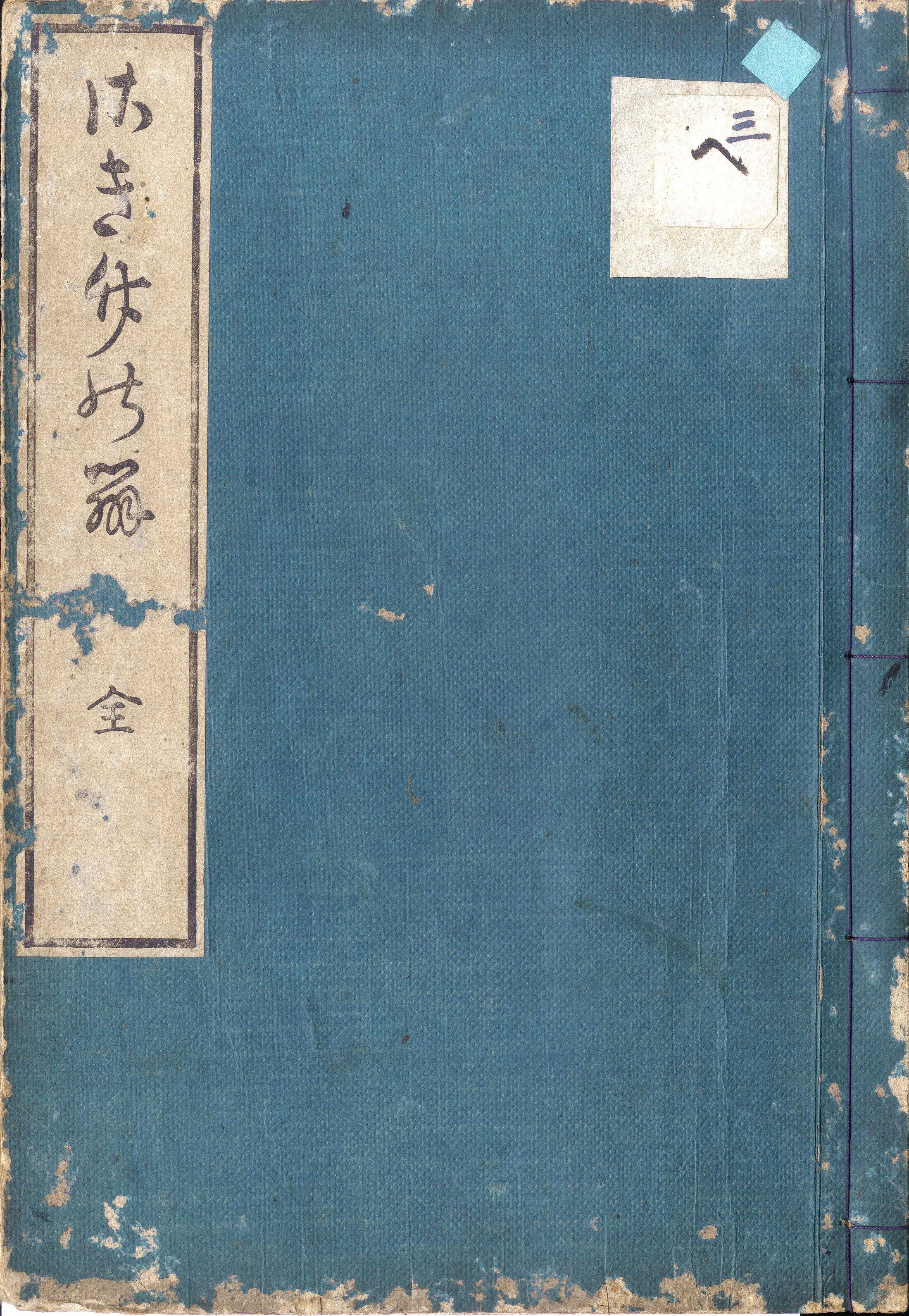

さき竹の弁[伊勢二宮考・二宮割竹辨](2種)

★さき竹の弁[伊勢二宮考・二宮割竹辨](2種).pdf

¥1,100 税込

購入後にDL出来ます (140084796バイト)

さき竹の弁[伊勢二宮考・二宮割竹辨](2種)

【判型】大本1冊。収録順に縦271・265粍。

【作者】本居宣長作。

【年代等】寛政10年作。享和元年8月刊。[伊勢松坂]須受能耶(鈴屋スズノヤ)蔵板。[伊勢松坂]柏屋兵助(文海堂)ほか売出。

【備考】分類「神道」。後印本も抄録した。『伊勢二宮さき竹の弁』=宣長は、伊勢神宮の内宮・外宮の望ましい両宮関係の回復を考えていた。そのためには外宮祭神「豊受大神」の神格を明確にしなければならない。宣長の外宮論の目的はここにある。その概要は、1.豊受大神は天照大御神の重く祀らせ給う「御食津大神」である。2.豊受大神は「供奉臣列の膳部神」(吉見好和説)であるという説に対して、天孫降臨の時に天照大御神が鏡に副えて授けた御霊実であり、現御身の供奉神ではない。だから尊いというのだ。外宮問題への最初の論究は、守屋昌綱に与えた『神都考僻説弁総論』に見える。真淵説がここでも影響を及ぼしていると言われる。その後、『古事記伝』巻15(安永7年・1778)のいわゆる「外宮論」でこの問題を再び取り上げる。さらに約20年後、この問題を詳しく論じたのが『伊勢二宮さき竹の弁』である。 『自撰歌』に「さき竹の弁のしりに書ける歌」と言う詞書で2首載せる。「外つ宮を 国のとこだち とこだちと よそりなきごと いふはたが言」 とつ宮の 神は天照 日の神の いつきまつらす 御食の大神」 宣長の論に対しての批判は激しかった。まず『古事記伝外宮論弁語』外宮権祢宜・亀田末雅は、「内宮」という語が古書に見えないと言うのに対して『神宮雑例集』や「神宮三印」を引き反論した。 また門人益谷末寿は『伊勢二宮割竹弁難』で師説を批判した。末寿の言うのは、高天原でお祭りしたということは証拠がない。現世における天皇のお祭りであっても、天照大御神と関与するわけではない。しかし、宣長の主張には、信仰に根ざすものがあり、かえって文献的な証拠をさがす門人たちの困惑は大きかった(*本居宣長記念館HP)。SE02963

-

お支払い方法について

¥1,100 税込