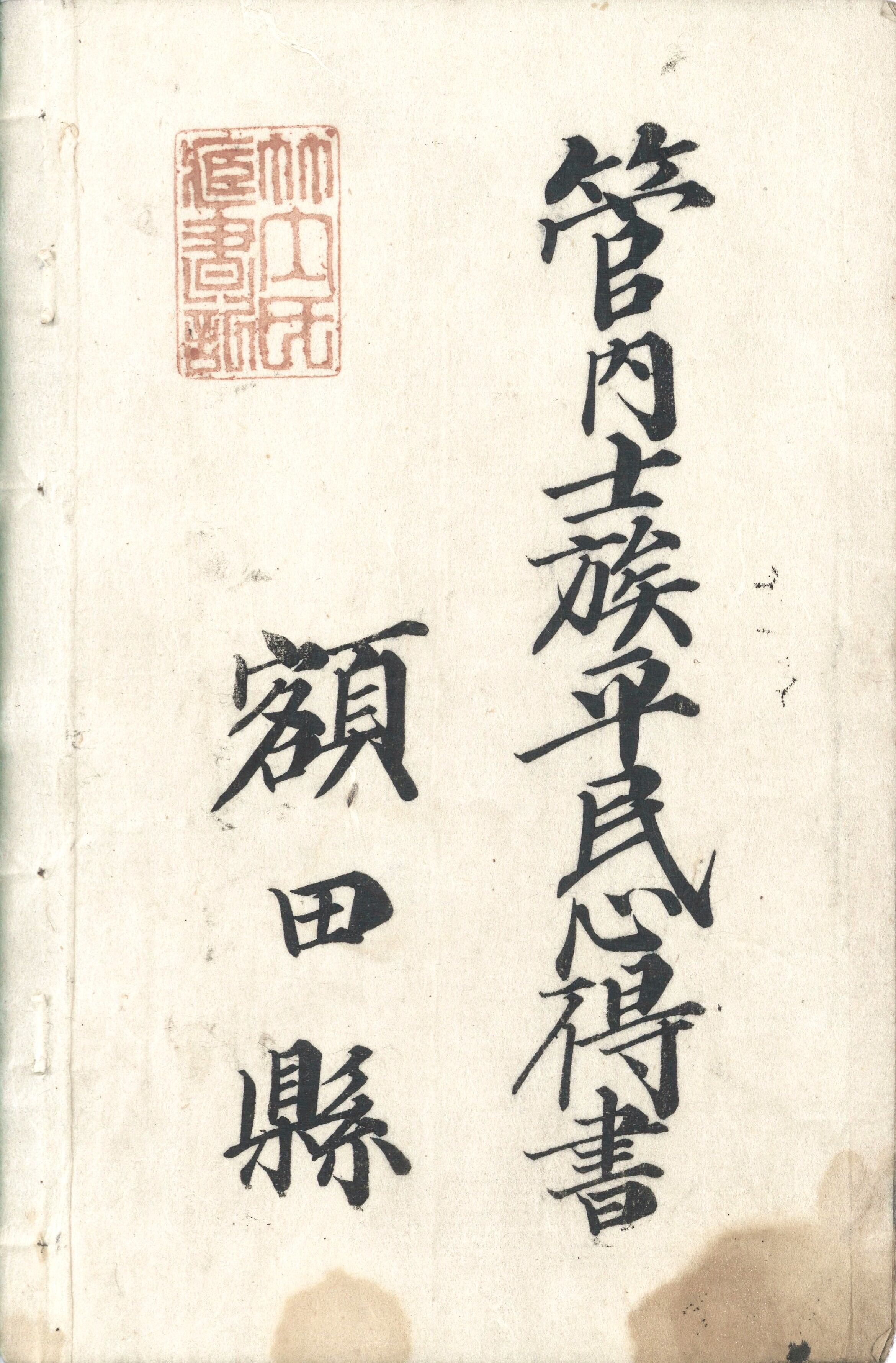

★管内士族平民心得書(額田県)

★管内士族平民心得書(額田県).pdf

¥2,000 税込

購入後にDL出来ます (98878604バイト)

★管内士族平民心得書(額田県)

【判型】半紙本1冊。縦227粍。

【作者】額田県編・刊。

【年代等】明治5年7月刊。[岡崎]額田県蔵板。

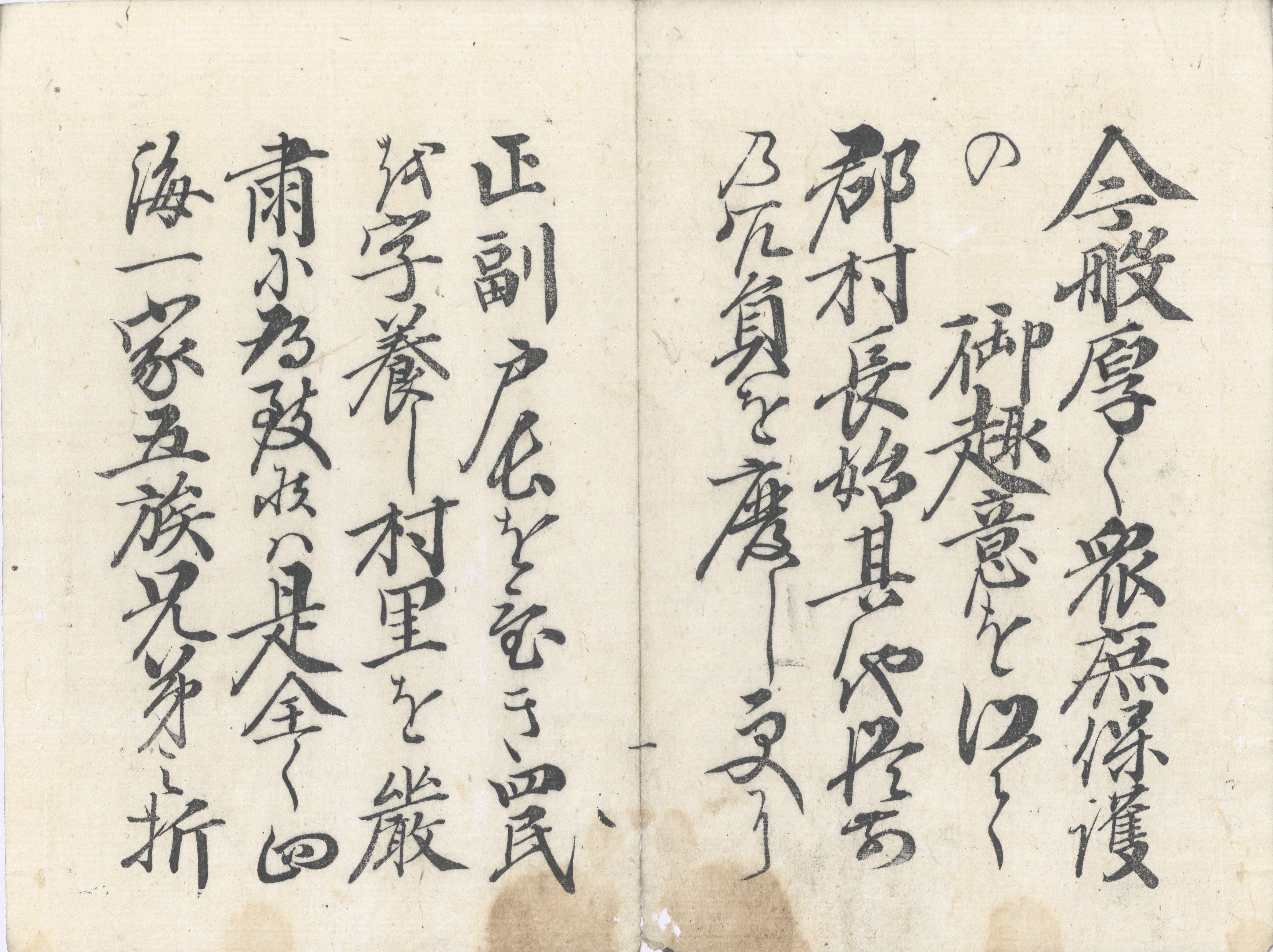

【備考】分類「往来物」。全冊袋綴じ展開収録。『管内士族平民心得書』は、明治5年7月に額田県から出された県下の士族平民に対する布達を上梓したもの。冒頭3丁に「今般厚く衆庶保護の御趣意を以て、郡村長始、其他従前の冗費を廃し、更に正副戸長を置き、四民を字養し、村里を厳粛に為致候は、是全く四海一家五族兄弟之折柄、同国同区に居て人々彼我の思をなし、親疎遠近の隔を立、且、従前諸事多岐に渉り、自然不便之事多く、郡村の冗費も又夥しきを厭ひ、冗費を廃して費を省き、諸事を併せて簡に就しめ候ニ付、神明を敬し、人倫を正し、心を同し力を一にし、業を励み生を聊(リョウ)し、共に永く保護の庇蔭を蒙り、洪恩を奉醻(ムクイ)候様可心掛事」と皇国民としての心得全般を記した全文を掲げ、続いて、「御高札の表を守り、火の元常に心を用ひ、博奕賭の諸勝負等、堅く停止之事」以下、五人組、四民心得、富国・国益増進の義務、学問および「天下の世態」の理解、富豪有志による社会貢献、徒党強訴の告発、寺社における新規堂宮建立禁止、隣村における消防体制、鰥寡孤独等への共助、火災・盗難・病気等の相互扶助、衣食住における奢侈排除、各村の弊習除去と区内の協和、棄児・堕胎・人身売買の禁止、婚姻届・脱籍届など、生活の細部に及ぶ46カ条の規範を説く。なお、額田県は、明治4年(1871)11月15日、廃藩置県後の大規模な府県の統廃合により、三河国内の10県を廃県し、三河国全域と尾張国知多郡を県域として成立した。石高は56万石であった。額田県庁を旧岡崎城内に置き、権令には名東県(徳島藩)出身で民部省など中央官僚の経歴をもつ林厚徳が任ぜられた。

額田県政が本格的に始動したのは明治5年(1872)1月7日であった。県庁の機構は庶務、聴訟、租税、出納の4課からなり、官員は石高によって規制されたので定員は58人であった。そのうち地元出身者は3割強を占めた。額田県は明治5年(1872)11月、愛知県に合併するまでのわずか1年の県政ではあったが、現在判明するだけで布達は216件を数え、同時期の愛知県(合併前)の87件をはるかに上回っている(「豊橋百科事典」参照)。SE03344

-

お支払い方法について

¥2,000 税込